金魚水槽のコケを食べてくれる!?混泳可能なお掃除係の生き物ベスト3

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

どんな水槽にもつきものなのが『コケ』です。

金魚の水槽も例外ではなく、放っておけばどんどん水槽がコケで覆われていきます。

そんな時はエビなどのお掃除生体の力を借りたいのですが、金魚とエビでは相性が悪いです。

金魚水槽に安心して導入できるお掃除係を考えていきます。

目次

金魚の口に入らない大きさがポイント!

なぜ金魚とエビの相性が悪いのか、と簡単にご説明しますと『金魚がエビを食べてしまうから』です。金魚は何でも突っついたりするのが習性の魚です。フンや砂利など美味しくないもの・食べられないものは吐き出しますが、生き物を口に入れるとほとんどの確率で食べてしまいます。

金魚は草食性の強い魚ですが赤虫などの肉食性の餌も大好きですし、口に入ればモグモグと咀嚼してしまう癖があります。しかも、鯉ほどでないにしろ咀嚼力はなかなかのものです。

そこで必要になってくるのは『生体の大きさ』です。

金魚の口に入らない=食べ物と認識されない大きさなら良いのです。

金魚とエビや小さな貝は混泳禁止!

金魚の大きさにもよりますが、ヤマトヌマエビなどの、一般的にコケのお掃除係として導入される種類は、サイズが小さいためすぐに食べられてしまいます。

では、もっと硬い殻をもつ貝類はどうかと思いますが、金魚は貝も小さいものなら食べることができます。つっついて中身をうまく食べてしまいます。

繁殖力が強いラムズホーンやスネール(サカマキガイなど)も小さいうちは平気で食べられてしまいますので、気が付いたら水槽からいなくなっていたなんてこともあります。

エビ類や貝類も小さいものはすべて食べられてしまうか、つっつかれて衰弱してしまいます。

金魚に食べられないお掃除生体たち!ベスト3

食欲旺盛な金魚に対抗できる、お掃除係たちを選んでみました。

ただし、ある程度の大きさの個体であることが条件です。金魚のほうがはるかに大きい場合、襲われることがあります。

ベスト1:タニシ

タニシ(スネールではない)は売られている時点でなかなかの大きさを持つ個体が多いのでおすすめです。

コケ以外にも沈殿している食べ残しの餌なども食べてくれるため、クリーンな水槽を保てます。

ただ、気を付けないと繁殖してしまったり、金魚に食べられたりするので、注意が必要です。

また、田んぼなどから連れて帰ったものは、病原菌などを保菌している可能性があるので、ペットショップなどで購入しましょう。

ベスト2:イシマキガイ

コケ掃除の定番種で数多くの水槽を救ってきた貝です。

コケ掃除と言えばイシマキガイ、というように定着しています。

しかも繁殖力が強くなく基本的に淡水域では繁殖しません。汽水域で繁殖します。

ですので、水槽内で殖えすぎたという事案を回避できます。

金魚水槽に入れるにはもちろん、ある程度の大きさを持つ個体を選定する必要があります。また、ひっくり返ると自分では起き上がれず衰弱し、金魚に狙われてしまうため、救助してあげましょう。

ベスト3:フネアマガイ

そのコケの食べっぷりから注目されている貝です。

フネアマガイはとにかくコケを食べる速度が速いですが、コケを食べつくして餓死してしまうこともあります。

導入する際は1~2匹程度と、個体数を抑える必要があります。

イシマキガイと同じく、淡水では繁殖力があまりありません(孵化しない)ので、殖えすぎる心配がありません。しかし卵は産みますので、注意です。

コケ取り生体不要?コケを水槽に生やさない方法!

そもそもコケを生やさなければ、コケ取り係を入れる必要がありません。

コケが生えるメカニズムをおさらいしてみましょう。

- 魚のフンや食べ残し

- リン酸や窒素などが水に溶けだす

- 水が富栄養化

- そこに光が当たるとコケが活性化

- コケが増殖

「コケのもとを入れなければよいのでは?」と思われますが、実際はかなり困難です。

室内飼育ではコケは水草についくる確率が非常に高く、水草を増やしたらコケが増えた、ということもありました。

しかし、基本的にコケも栄養と光が無ければ育ちません。

つまり、水槽内のリン酸や窒素が少なく、光もほどほどならコケは繁茂できないということです。

水槽にコケを生やさないと思われるポイント

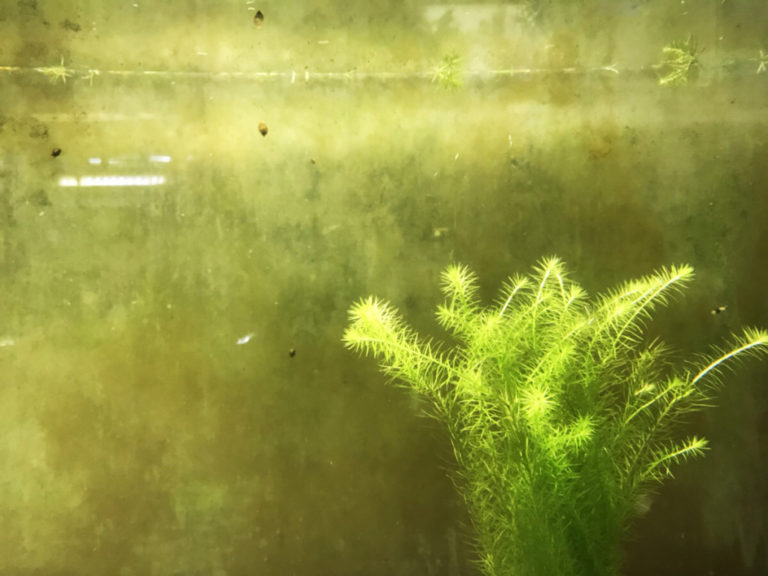

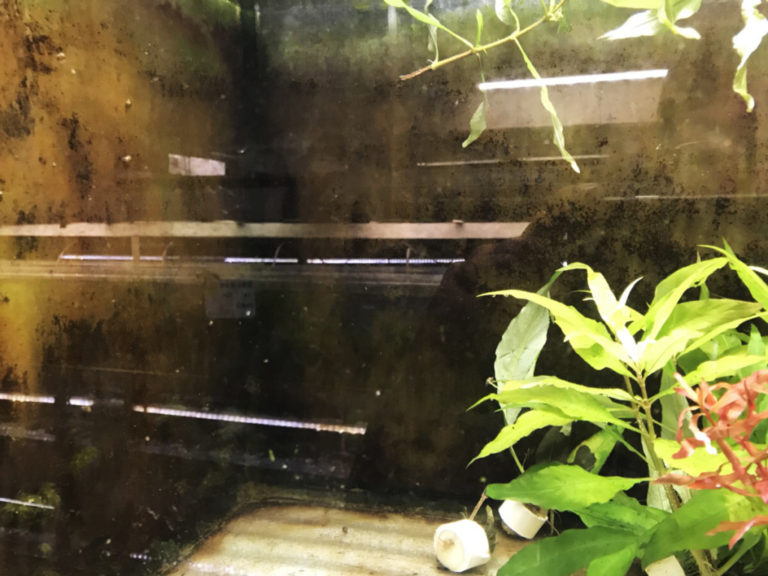

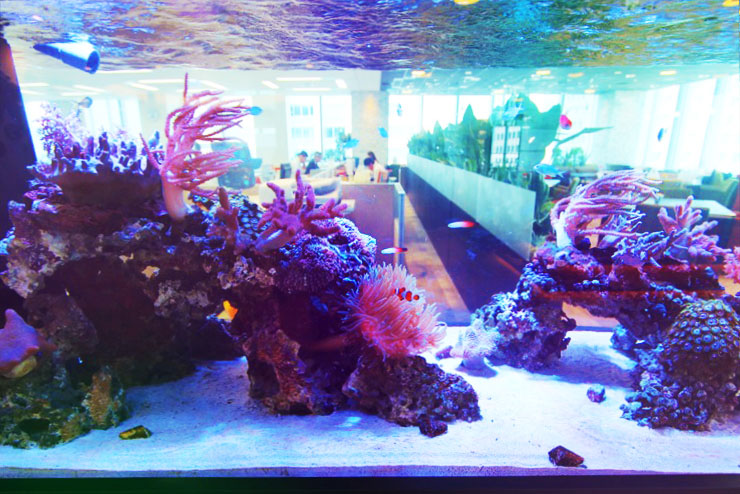

実際、私が育てている金魚水槽にはコケが生えてきません。

もう1年ぐらい、この写真の状態です。

こう行えばコケを抑制できる、という確実な対策はありませんが、恐らくこの条件で生えにくくなったのでは、と思われるポイントをあげてみます。

- ライトが最小限(小さなLEDだけ)。日光も当たるが、室内なので直射ではない。日没とともに暗くなるため、8~10時間程度の照射である。

- 水草を入れていない。

- 濾過フィルターを強力なものにしている。(水流は金魚の大敵の為、給水を2股に分け、それぞれにシャワーパイプを使用し緩和している)

- エサは一日一回。

- 毎週一回お掃除。底砂のゴミ・フン取りを含めて水は1/3程度換えている。

というように、決して良い飼育環境ではないですが、結果的に水の貧栄養状態を保っているのだと思います。

金魚自体には、本当は青水(植物性プランクトンが豊富な状態)が望ましいので、栄養不足と言える環境かもしれません。

しかし、コケを生やさないという点では成功していると思います。

まとめ

コケ取り生体と、コケを生やさない方法をご紹介しましたが、コケが生えるのが自然の摂理です。

生き物が生活しているところにはかならず有機物があります。それは仕方のないことです。

手で掃除するのも限界があります。

そこでコケ取り係の生体たちが登場するわけですが、コケ取り生体(イシマキガイ、タニシ、フネアマガイなど)は趣ある姿が魅力的です。

水槽に入るだけで、雰囲気が賑やかに変わります。

コケ取りは厄介ですが、アクアリウムはとても楽しい趣味です。

試行錯誤もしますが、理想の水槽を目指して頑張りましょう。

【関連記事】

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談

投稿されたコメントやご相談と回答

メダカとえびの水槽にヒメタニシみたいのが

増えていますが、駆除しないで大丈夫ですか?

ヒメタニシなどを導入していない場合は、水草についてきたスネールです。

どんどん増えてしまうので、駆除するのがおすすめです。

こちらのコラムもご参照ください。

・水槽にスネール・小さな貝が発生した!その原因と対策を教えます!

https://t-aquagarden.com/column/snail_measures

メダカとエビの水槽ですので、こちらで紹介している「スネールを食べてくれる魚」は混泳できませんが、駆除方法などが参考になります。

よろしくお願いいたします。