金魚の飼い方や金魚水槽、必要なもの、金魚の種類、エサ、病気対策など金魚飼育を完全解説!

金魚の飼い方と金魚水槽

金魚の飼い方と金魚水槽

金魚とはフナを改良した観賞魚で、美しさと可愛らしさから、世界中に愛好家がいます。

日本の気候や風土に適応しているため、実は屋外でも飼育することが可能です。

こちらのページでは、金魚を飼うために必要なもの、金魚を飼うための準備やエサ、金魚の種類と長生きさせる方法など金魚の飼育方法全般についてご紹介します。

金魚の飼い方とは

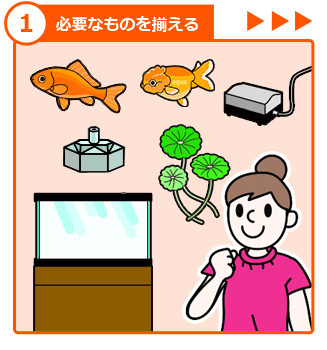

金魚は3つのステップでアクアリウムがはじめての方でも飼育できます。

必要なものを揃えて、金魚が元気に暮らせる環境を整えることが第1ステップです。

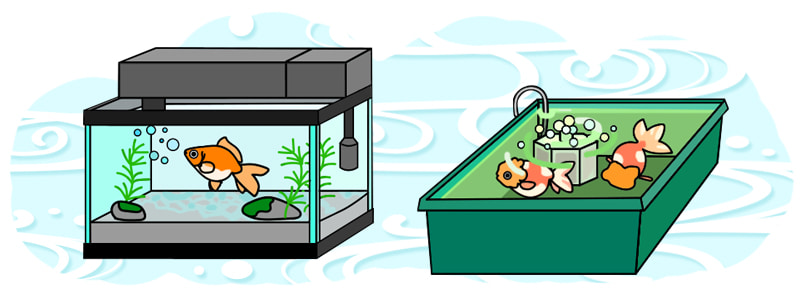

「金魚を飼う」というと、水槽や金魚鉢で飼育するイメージがありますが、実は屋外でも育てることができます。

次の項目では、室内金魚水槽・屋外金魚水槽の特徴や、それぞれに必要なアイテムをご紹介します。

金魚水槽に必要なもの

金魚水槽に必要なもの

金魚は室内で飼う場合と屋外で飼う場合では、必要なものに違いがあります。

室内の金魚水槽と、屋外の金魚水槽の違いや、必要なアイテムをご紹介します。

室内金魚水槽と室内金魚水槽に必要なもの

金魚の数に合った大きさの水槽と、エアポンプ、ろ過フィルターなどの機器を使います。

金魚は飼育開始時は小さくても、成長すると15cmほどになることもある魚です。小型の水槽設備で飼育を始めると、後々になって買い直す必要がでてきます。あらかじめ飼育する金魚の数や成長した時のサイズを念頭に置いてアイテムを揃えましょう。

人に近寄ってくるなど、金魚は懐くようなしぐさを見せる観賞魚です。室内での飼育では、水槽の側面など様々な角度から金魚の様子・行動を観察できるので、金魚のかわいらしさをより感じることができます。

室内金魚水槽に必要なもの

必要なもの1:水槽

水量の目安として1匹あたり10リットルが確保できるサイズを選びましょう。

金魚鉢では多量の飼育水を確保できないため、大きなタイプでも1匹が限度です。

終生飼育には、45cm以上の水槽を用意します。

必要なもの2:ろ過フィルター・エアーポンプなどの機器

金魚はよく食べフンをたくさんします。飼育水が汚れやすいので、十分なパワーのろ過フィルターで飼育するのがおすすめです。酸素が多いほど成長が良くいことと、強い水流が苦手な品種もいるため、ろ過フィルターは『上部式』や『投げ込み式』が向いています。

必要なもの3:砂利、水草

砂利を水槽の底に敷くことで、水槽のイメージを変えることができます。水草は、見た目が良くなるだけではなく水質浄化サイクルを保つ助けとなります。しかし、水草の中には金魚が好んで食べる種類もあるので、おやつになってしまう可能性がある点にはご注意ください。

必要なものを揃えたら、設置してみましょう!

室内金魚水槽の設置方法はこちら お手軽に金魚水槽を手に入れる方法紹介したアイテムの他にも、水温計やカルキ抜き剤なども用意します。金魚飼育では水温と水質管理はとても大切だからです。水換えは金魚飼育のなかで特に大事なことなので、ペースを決めて行いましょう。

屋外金魚水槽と屋外金魚水槽に必要なもの

屋外用の耐気候性が高い飼育容器を使い飼育します。

屋外での金魚飼育では、屋外用の飼育容器を用意しましょう。

通常の室内飼育用の水槽は、直射日光(紫外線)に長期間さらされると劣化が早まります。水漏れなどトラブルにつながるケースがあるためです。ビオトープのように底砂や水草を入れることもできますが、金魚が成長して水草を食べたり根を掘り起こしたりするようになると、ビオトープを維持することが難しくなります。

そのため、底砂や水草をいれない『ベアタンク』も屋外での飼育方法のなかで人気があります。

屋外金魚水槽に必要なもの

必要なもの1:飼育容器

ビオトープにする場合は睡蓮鉢が、底砂や水草を入れずにベアタンク飼育をする場合は、大き目のトロ舟がおすすめです。トロ舟は紫外線に強いわけではありませんが劣化や不調がわかりやすく、軽量で交換が簡単です。さらに十分な水量を確保できるので、屋外飼育の容器として人気です。長期間ではなく一時的な隔離などでは、発泡スチロール箱が便利です。

必要なもの2:エアーポンプと投げ込み式フィルター

金魚は水を汚しやすく、多くの酸素を必要とする魚なので、屋外飼育でもエアーポンプと投げ込み式フィルターを使用した飼育がおすすめです。エアーポンプが風雨にさらされないように、なるべく建物に寄せて設置し、箱などで保護しながら使用しましょう。

必要なもの3:天候・天敵対策

強い日差しや急な大雨、鳥や猫のような天敵から金魚を守るためにすだれや金網などをかけるのがおすすめです。積雪や豪雨対策として、ポリカーボネートや波板で屋根を作る方法があります。

必要なものを揃えたら、設置してみましょう!

屋外金魚水槽の設置方法はこちら お手軽に金魚水槽を手に入れる方法

飼育容器や機器類、すだれなどの天候対策アイテムの他にも、水作プロホースエクストラのような水槽メンテナンス専用の道具があると掃除しやすくなります。

金魚の飼い方解説コラム

コラムで金魚の飼い方をもっと知ろう

金魚水槽の設置方法

金魚水槽の設置方法

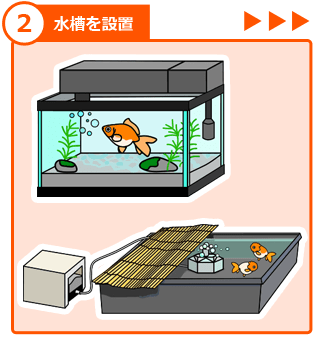

金魚を飼うために必要なものを用意出来たら、次は水槽・飼育容器を設置してみましょう。

室内で飼うのか、屋外で飼うのかで必要なものが異なるように、設置方法も変わります。

ここでは室内金魚水槽の設置方法と、屋外金魚水槽の設置方法を分けてご紹介します。

室内金魚水槽の設置方法

室内金魚水槽は、水質を綺麗に保つためにろ過フィルターやエアーポンプなどを使い、金魚が快適に過ごせる環境を作ります。

水槽の中に水・砂利(底砂)、機器などを全て入れるとかなりの重量になるので、十分な耐荷重がある台や、水槽サイズにぴったりあった水槽台に設置しましょう。

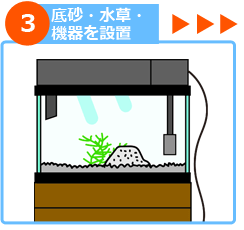

4ステップ!室内金魚水槽の設置方法

室内金魚水槽に必要なものはこちらからご確認ください。

-

下準備

砂利や底砂は、あらかじめよく水洗いをして濁りをとりましょう。

飼育にはカルキ(塩素)の含まれていない飼育水が必要です。日光にさらしたり、カルキ抜き剤などを使い、金魚に有害な成分を中和します。

-

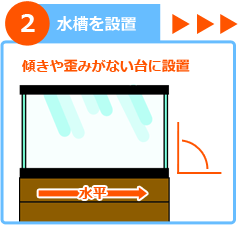

水槽を設置

凸凹や傾きがない平行な台に、水槽を設置します。傾きがあると重量のバランスも傾き水槽に負荷がかかり、経年劣化を早める原因になるので要注意です。台の接地面が傾斜していると、重量が偏るので事前に確認しておきましょう。

-

底砂、機器、水草を設置

(1)で洗った底砂を水槽の中に敷き、水草を植えます。また、ろ過フィルター・エアーポンプなどの機材もセッティングしましょう。

※水草は金魚に食べられたり掘り返されることが多いため、かじりにくい形状の種類がおすすめです。

-

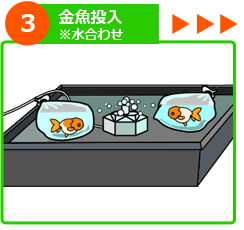

水入れ&金魚を投入

最後にカルキ抜きした飼育水をいれ、『水合わせ』をしてから金魚を入れます。

『水合わせ』とは、魚が急な環境の変化に馴染むように慣れさせる作業です。

まずは購入してきた時の袋ごと水槽に入れて20分。

次に袋に水槽の飼育水を少し混ぜて10分、また加えて10分待つという作業を3回ほど繰り返してください。

最後に金魚だけを掬い、水槽の中に入れます。残った袋の水は水槽にいれずに、排水して完了です。

少し手間に感じるかもしれませんが、水合わせをすることで健康的に飼育できますので、必ず行いましょう。

室内金魚水槽におすすめの水草

屋外金魚水槽の設置方法

屋外では、トロ舟などで『ベアタンク飼育』することが多いです。

ベアタンクでは金魚を専門的に飼育する方法なので、見た目はシンプルです。そのため、体長が小さな頃は水草や水生植物を楽しめる『ビオトープ』で飼育をすることもあります。

直射日光が当たる場所では水温が変化しやすいため、総水量が少ない場合は、日陰で風通しの良い場所に設置しましょう。

設置後3日~5日は、生体を入れずに環境が安定するのを待ちます。最初は1~2匹程度に控え、環境が安定してから匹数を徐々に増やしていきましょう。

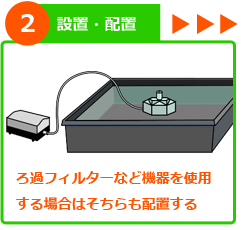

はじめてでも大丈夫!屋外金魚水槽の設置方法簡単4ステップ

必要なものを一通りそろえたら、屋外金魚水槽の設置に挑戦してみましょう。

-

下準備

金魚のためにカルキを抜いた飼育水を用意しましょう。カルキ抜き剤を使用するほか、汲み置きした水を6時間(季節により変動)ほど太陽光にさらすことでカルキを抜くことができます。

-

飼育容器を設置

程よく日差しが入る、風通しの良い場所に飼育容器を設置して飼育水をいれましょう。ベアタンクで飼育する場合はエアポンプ(ブロワー)やろ過フィルターなどの機器を配置します。

-

設置後3~5日たったら金魚を水合わせする

機材や容器に不具合が無いかを確認できたら、『水合わせ』をして金魚を入れます。

最初の1ヵ月は、こまめな水換えを心掛けて管理します。屋外飼育では定期的に大幅な換水を行いますので、水換え用のクリーナーポンプや排水ポンプは必ず用意しましょう。

-

金魚飼育を開始&天候対策も

日差しによる水温変化や、雨天時の対策としてすだれをかけるなどの天候対策も忘れずに行います。

屋外飼育を開始して、しばらく経つと飼育水がグリーンウォーターに変化します。濃くなりすぎないように、定期的な換水で維持していきましょう。

屋外金魚水槽におすすめの水草

室内水槽設置・屋外水槽設置の共通事項

金魚が暮らしやすい環境づくりが大切

水草、機器の配置や位置のことを水槽レイアウトと言います。

この水槽レイアウトは水槽の見た目を決めるだけではなく、金魚にとって住みやすい環境づくりでもあります。

金魚が泳ぎにくいほど水草を植えたり、機器の配置が偏って水流がとどかない淀んだ箇所ができてしまっては、金魚が住みにくい水槽になってしまいます。

また、水槽のサイズ=水の量にたいして、金魚の量が多すぎると過密といわれる状態になり、水質が悪化するスピードが早くなり金魚が病気になりやすくなってしまいます。

これらのトラブルを防ぐためにも、金魚が住みやすい水槽にして、こまめに金魚や水槽を観察し、適切なお世話をこころがけましょう。

金魚水槽解説コラム

金魚の水草解説コラム

コラムで金魚水槽をもっと知ろう

金魚の種類一覧

金魚の種類一覧

金魚は、古くから品種改良が盛んにおこなわれ、メダカのように様々な体型・体色の品種がいます。

丸々としたフォルムの可愛い金魚、赤白黒の金魚など、それぞれに魅力的で迷う方も多いです。

金魚の品種ごとの特性を見て、お気に入りの金魚をみつけましょう。

金魚の種類・品種

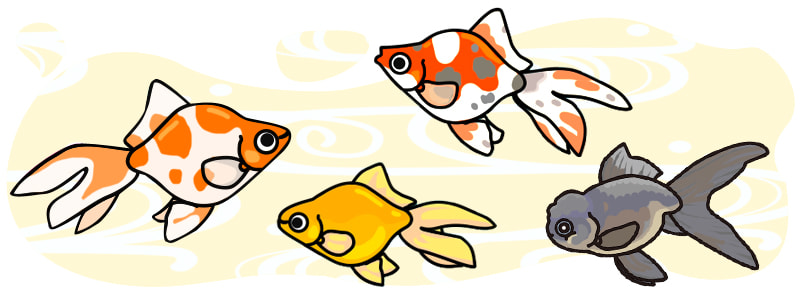

金魚はフナの突然変異種、ヒブナから始まり、これまで数々の品種が生まれてきました。

今回は金魚の体型にあわせて3つのグループをつくり金魚の種類について解説します。

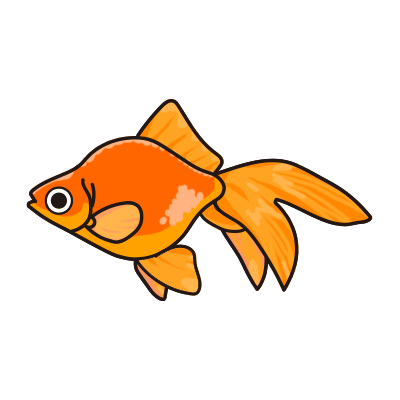

フナ型

フナに似たスマートな体型の金魚たちです。

改良品種の元祖です。中国で発見された薄いオレンジ色のフナ、ヒブナを元に生まれました。フナに近いスマートな体型が特徴です。

和金から朱文金や琉金などの様々な品種が生まれました。

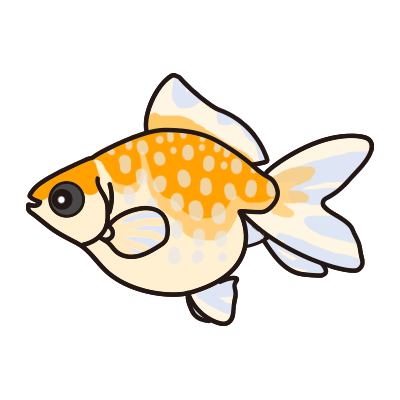

丸い体型

丸いフォルムに、はためくような美しいヒレが特徴の金魚たちです。

和金から生まれた丸い体型の金魚を固定化した琉金。その琉金からさらにオランダ獅子頭、東錦など様々な金魚が生み出されました。

尾ビレや模様の美しさを楽しむため、上から眺める『上見』がおすすめで古くから屋外飼育されていました。しかし、室内の水槽では、手軽に安定した長期飼育が可能です。

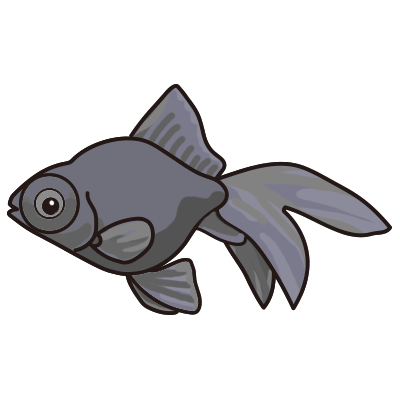

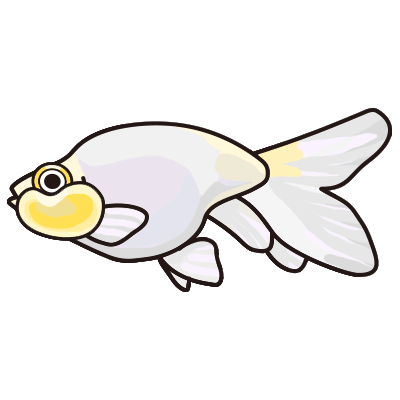

特殊体型

目が大きい、背ビレがないなど、特徴的な体型の金魚たちです。

突然変異を固定化した品種や、他の品種との掛け合わせで生まれた金魚は、独特な特徴を持っています。

メダカと同様に品種改良が盛んに行われている金魚の中でも、特に個性が光り注目を集めている品種たちです。

金魚の種類や名称に関する用語解説

琉金、ランチュウといった品種名以外にも、金魚の種類を表す用語があります。

それらは尾ビレの形や体の色・模様、体の特徴を表したものです。

例えば琉金と一言で言っても、尾ビレが三つ尾のもの、四つ尾のもの、さくら尾のものがいるので、金魚を選ぶときに知っておくとより好みの金魚を見つけることができますよ。

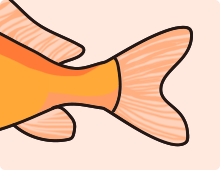

尾ヒレの形の種類

フナ尾

フナ尾

吹き流し尾

吹き流し尾

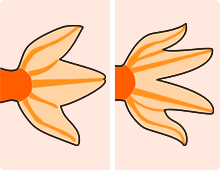

三つ尾/四つ尾

三つ尾/四つ尾

さくら尾

さくら尾

進化や品種改良の過程で様々な尾ヒレの種類が生まれました。

フナに近い金魚はフナ尾(サバ尾ともよばれる)という泳ぎやすい1枚のヒレを持っています。吹き流し尾はフナ尾が伸びてひらひらとした尾ヒレです。

三つ尾、四つ尾、さくら尾はフナ尾とは違い上から見た時に広がって見える形状をしています。三つの山型になっているのが三つ尾、その状態で尾ヒレが2枚に分かれているものが四つ尾、桜の花のような形がさくら尾と形状から名前が付けられており、同様に蝶の形の蝶尾、孔雀が羽を広げた姿に似ている孔雀尾と呼ばれる尾ヒレもあります。

色・模様の種類

素赤(単色)

素赤(単色)

キャリコ

キャリコ

更紗(紅白)

更紗(紅白)

透明鱗

透明鱗

色・模様の違いが金魚の世界をより奥深くします。

金魚というとオレンジに近い赤色のイメージが一般的ですが、鯉や他の熱帯魚と同じように様々な色・模様があります。朱色1色の金魚は素赤、赤と白の2色をもつ金魚は更紗、白(+浅葱)と赤・黒のまだら模様の金魚はキャリコと呼ばれます。単純に赤、紅白と呼ばないところが金魚の世界を魅力的に見せてくれますね。

透明鱗とよばれる色素を持たない透明な鱗をもった金魚もおり、体内の色や重なった鱗の色が透けて独特な模様を持っています。

体の特徴

肉瘤

肉瘤

パール鱗

パール鱗

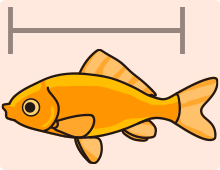

長手

長手

丸手

丸手

特徴的な部位が金魚の個性をつくります。

金魚の頭部にある瘤(盛り上がり)を肉瘤、顔にある瘤をふんたんと呼びます。オランダ獅子頭やランチュウなど人気がある丸い体型の金魚によくみられる特徴です。その他にも、鱗が丸いパールのように見えるパール鱗や、体長に対して胴体や背中の丸みを帯びた部分が長い丸手と、逆に短い丸手など、個性的な特徴をもつ金魚が沢山います。

これまでご紹介した尾ヒレの特徴、色・模様の種類、そしてこの体の特徴を組み合わせると、それぞれの金魚がどんな金魚なのかがよく分かるようになります。

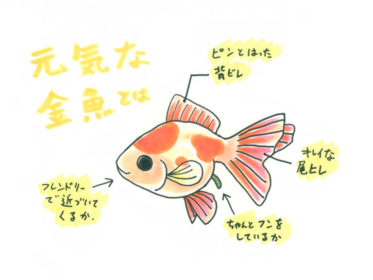

金魚の選び方

買うときはよい状態の金魚を選ぼう

せっかく飼育を始めた金魚が病気になったり、ストレスで弱ることがあります。病気の原因はさまざまですが、購入時に弱っているケースも。

購入するときに選びたい「状態がよい金魚」を見極めるポイントをご紹介します。

- 背ビレがピンとたっている

- ヒレに傷(裂け、穴)がない

- 体に白い斑点や、内出血のような赤いシミがない

- 人が近づくと寄ってくる、物陰に隠れない

種類ごとの特性をしろう

品種改良により様々な体型、特徴を持つ金魚が増えています。

丈夫な金魚から、気をつけないと病気にかかりやすい金魚など、金魚の品種によって飼育難易度が変わります。

専用の設備を用意するだけはでなく、あらかじめ特徴を調べておくことも長期飼育につながるポイントです。

飼育が難しい金魚についてはこちらをご覧ください。(弊社運営の外部サイトを開きます。)

飼育が難しい金魚の品種9種!初心者にはおすすめしない金魚の特徴とは

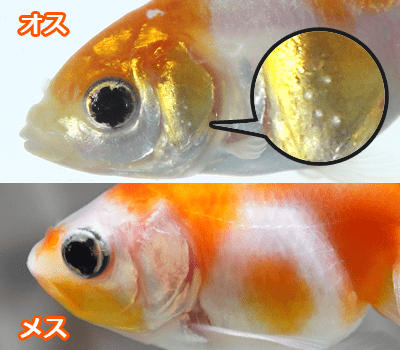

金魚のオス・メスの見分け方

金魚を繁殖させたい、もしくは増やしたくないなどで性別を見分けたい方は、以下のポイントを参考にしてください。

成魚になったオスは春頃になると、頬・胸ビレの周囲にぶつぶつとした小さな突起物『追星(おいぼし)』ができます。

それ以外で、金魚のオスメスを確実に判断するのは非常に難しいです。

メスはふっくらとしたフォルムで卵管が確認できますが、これは個体差もあるので、性別を見分けたいときは金魚の頬のあたりに注目してください。

金魚の種類・選び方解説コラム

コラムで金魚の種類・選び方をもっと知ろう

金魚の日々のお世話とは

金魚の日々のお世話とは

水槽を設置し終わったら、金魚のお世話をしましょう。

金魚のお世話とは、具体的には金魚水槽を定期的に掃除して金魚の住環境を整えることと、毎日のエサやりです。

快適な水槽でおいしいエサを食べることで、金魚はのびのびと元気に暮らすことができます。この項目では金魚水槽の掃除方法やポイント、エサについてご紹介します。

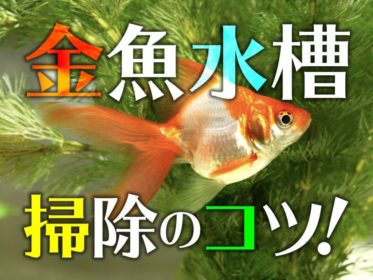

金魚水槽の掃除方法

金魚は他の魚と比べて食欲旺盛、排泄物が多く水槽が汚れるスピードが早いといわれています。

そのため、1~2週間に1度、水換えと掃除をおこないましょう。

水槽の掃除は難しい作業をするわけではなく、工程自体はシンプルです。

- 水槽の汚れを落とす

水槽内部の側面や角についた汚れを取ります。

- 汚れを取り除く

落とした汚れや、底にたまった排泄物などを取り除く。

- 水換えをする

汚れを取り除くときに水も一緒に吸出し、新しい飼育水を追加する。入れかえる水量は全体の1/3~1/5程度におさめる。

水槽の掃除や水換えは頻繁におこなうと金魚へ負担を掛けてしまいますが、少ないと水質が悪化してコケが生えたり、金魚が病気にかかりやすくなってしまいます。

定期的に掃除をすることも大切ですが、日ごろから水槽と金魚の状態をみて掃除するタイミングを決めるとよりよい金魚水槽になります。

金魚のエサやりとエサの種類

浮上性の人工飼料はエサが浮くため食べ残しをみつけやすく、エサのあげすぎを防ぐことができます。

沈下性のエサは水面までエサを取りに行く必要が無いのでピンポンパールなど泳ぎが下手な金魚にも食べやすいという特徴があります。

メジャーなのは浮上性のエサですが、金魚の種類や状態によって沈下性を与えましょう。

また、金魚の食欲が落ちている時は生餌がおすすめです。

金魚のエサのやり方

金魚の食べ具合を確認しながらあげましょう

1度にあたえる量は、金魚の大きさや種類にもよりますが、1分程度で食べきれる量が適切です。

一日に1~2回与えますが、餌のパッケージに書かれている以上の量が与えないようにしましょう。

金魚がエサに食いつくからと言って、たくさん与えていては健康によくありません。エサをたくさん与えると大きく育ちますが、与えすぎると内臓に負担をかけてしまい消化不良を起こします。

一度にたくさんやるのではなく数回に分けて、腹七分目になるように量を調節しましょう。

金魚水槽の掃除解説コラム

金魚のエサ解説コラム

コラムで金魚のお世話をもっと知ろう

病気対策と金魚を長生きさせる方法

病気対策と金魚を長生きさせる方法

「魚の病気」はアクアリウム未経験の方はあまり聞き馴染みが無いかもしれません。

しかし、消化不良を起こす、腹が膨れてしまう、上手く泳げなくなる、鱗がはがれてしまうなど、魚特有の病気というものがあります。

魚の病気を知ることは、金魚の健康を維持する上で欠かせないことです。次の項目では、病気を防ぎ、また元気に長生きできる環境を整える方法をご紹介します。

金魚がかかりやすい病気とは

病気は、見た目ですぐに判別できるものと解りにくいものがあり、よく観察しないと気づけない不調もあります。

エサをやるタイミングなどで、金魚の様子や行動におかしな点が無いかをよく確認するようにしましょう。

代表的な6つの病気と、その症状、対処方法をご紹介します。

- 白点病

【症状】体表に白い点が複数ある、【原因】寄生虫『ウオノカイセンチュウ』

- 尾腐れ病

【症状】ヒレが白く濁ったりボロボロになる、【原因】カラムナリス菌

- 水カビ病

【症状】体に綿のような白いものがつく、【原因】水カビ

- 消化不良(餌病)

【症状】動かない・フンの異常、【原因】エサのやりすぎ・ストレス

- エラ病

【症状】エラの動きや泳ぎ方が早い・遅い、【原因】カラムナリス菌・または寄生虫

- 赤斑病

【症状】体表やヒレの付け根が赤くなる・赤い斑点がある、【原因】運動性エロモナス菌

上記以外にも、金魚がかかりやすい病気やその対処方法を解説しています。

【金魚の病気まとめ】金魚の飼育で気をつけたい病気とその対策とは

金魚が病気になった時の対処方法・治療法

水換え

赤斑病や尾ぐされ病などは、初期段階であれば水換えをおこなって様子を見ることで治ることがあります。

むしろ、水換えの頻度が少なかったり、水換えを怠っていると様々な病気を引き起こします。

症状が重く、金魚の体がとても弱っている時は水換えは逆に負荷をかけることになるので、金魚の様子や水槽内の状態をよく観察して水換えをおこなってください。

塩水浴

金魚が病気になったとき、良く行われるのが『塩水浴』という養生方法です。

塩分で金魚の負担を軽くし、自己治癒力を高めます。水道水のカルキを中和し、水量に対して0.5%の濃度になるように塩を溶かした水で1週間ほど管理します。

塩水浴はバケツや別の隔離用水槽・容器で行い、毎日1/2以上~全量の水換えを行いましょう。

※にがりや調味料が添加されているタイプの塩は避けてください。

薬浴

人間や動物と同じように、魚にも治療薬があります。

尾ぐされ病や白点病など、症状ごとの魚用薬が市販されていますので、初期段階を超えて症状が重い場合は、魚用薬を使った薬浴を試してみてください。

ただし、間違った薬をつかったり、用法を守らないと逆効果です。また水草や、エビなどの水質変化に敏感な生体と混泳している場合は病気の金魚のみを別の水槽に移したり、水草へ影響が出ないタイプの魚用薬を選ぶ必要があります。

初めてで不安、という方は、初心者の方でも使いやすい魚用薬のまとめ・解説コラムをご覧ください。

殺菌灯

殺菌灯とは、病気の原因となる菌やカビを紫外線で殺菌・抑制する特別な機器で、外部フィルターや水中ポンプ等と合わせて使用します。

少し高価ですが病気を予防することもでき、コケの発生も抑制することができます。

水換えをしていても金魚が病気に繰り返しかかってしまう場合など、病気でお困りの時は導入してみてください。

金魚を長生きさせる方法とは

金魚の寿命は10~15年と言われていますが、これは上手に飼育した場合の寿命です。

「病気に気をつける」という意識以外にも、金魚を健康に長生きさせるためには、金魚が快適に暮らせる環境づくりが何よりも大切なポイントと言えます。

以下のポイントを押さえて、金魚が長生きできる環境を整えましょう。

日ごろから観察・確認する

体に白い斑点がでてきた、ふらふらと泳いでいる、背ビレをたたんで底の方にいる、フンの色や長さがいつもと違うなど、ちょっとした変化が病気の予兆や初期症状であることが多いです。

日ごろから金魚の様子を気にかけ、異変に気付いてあげることが大切です。

エサをあげすぎない

エサをあげすぎると消化機能に負担をかけ、ストレスがかかってしまいます。

弱っている時は菌への抵抗力も落ちるので、ストレスのない健康状態を保ってあげましょう。

フンが長い・空気が入っている・浮くなど、フンの状態がおかしい場合は、3日ほど絶食を行うと効果的です。

水温・水質管理

水温の変化や水質の悪化はストレスにつながります。

水温計ですぐに水温を確認できる状態にしたり、適切なペースの水換えを心がけましょう。

水質をはかるアクアリウム用品![]() も持っておくと安心です。

も持っておくと安心です。

金魚に冬眠は必要?

これまで金魚を飼育したことが無かった方は驚くかと思いますが、じつは金魚は冬眠をする生き物です。

気温(水温)が下がる晩秋から春までの期間、水温が10度を下回ると活動が停滞しはじめ、5度以下になると全く動かなくなります。

そういった習性をもつ生き物なので、飼育下においても冬眠をさせた方がいいのではないかと思うかもしれませんが、それは室内飼育なのか屋外飼育なのか、そして金魚の種類などによって変わります。

冬眠させた方が良い場合とは

金魚を屋外で飼育していて冬に室内に移す予定がない人は、金魚を冬眠させてあげましょう。

冬眠をさせる場合は、気温が下がり金魚の動きが鈍くなってきたら消化の良いエサに切り替え、水換えの頻度を徐々に落としていきます。屋外飼育では、金魚のエサとなるプランクトンや養分が満ちた「青水」「グリーンウォーター」にしておくと、より安心です。

氷が張った時を考えて、水量は多めに、水深も深い状態にしておきましょう。

冬眠させない方がいい場合とは

以下の金魚は冬眠するとそのまま春を迎えられなくなる可能性があります。

- 病気になっている、弱っている個体

- 小柄で体力がない個体

- 寒さに弱い品種(例:ピンポンパールなど)

冬眠は金魚が持つ習性だとは言え、低い水温は体に負荷がかかります。該当する金魚は冬もいつも通り飼育をして、水温に気をつけてあげましょう。

金魚の病気対策解説コラム

コラムで金魚の病気・長生きについてもっと知ろう

金魚が卵を産んだら?繁殖方法と対処方法

金魚が卵を産んだら?繁殖方法と対処方法

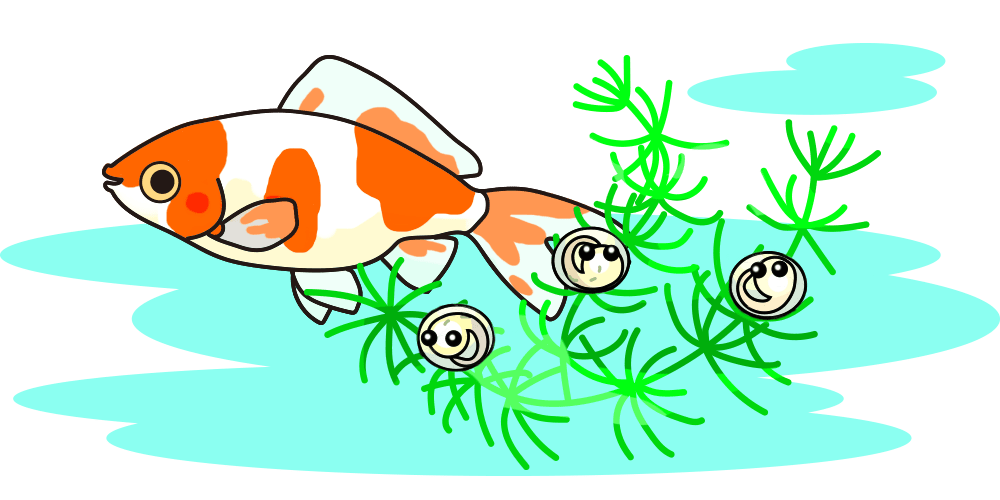

金魚を複数飼育していると、卵を産むことがあります。水草や水槽の底に半透明の粒があったら、それが金魚の卵です。

金魚が卵を産んだ時の対処方法、そして卵を産ませて金魚を繁殖したいときにやることなどを解説します。

金魚が卵を産んだ時の対処方法とは

金魚は口に入るものは何でも食べてしまう傾向があります。そのため、卵が口に入るとエサと勘違いして食べてしまうことがあります。

卵は腐りやすく、また産卵後でオス金魚の精子が水中にある状態は水質が悪化しやすいため、何もせずに放置するとその水槽にいるすべての金魚に悪影響ができます。

金魚の卵を発見したら、次のようにしてください。

- 卵を別の水槽に隔離する

スポイトなどで卵を優しくとり、別の水槽に移してください。

- 水換えをする

水質が悪化しやすい状態なので、水換えをして環境を整えてください。

- オスとメスを隔離する

産卵後のメスは体力が弱っています。もしメスがオスに追いかけまわされていたり、つつかれていたら別の水槽に移して隔離してください。

金魚を繁殖させる方法とは

金魚を繁殖させたい場合は、オスとメスを同じ水槽で飼育し、産卵しやすい条件を整えてあげましょう。

また金魚は卵を数多く産卵するため、「飼育可能か、里親を探せるか」をあらかじめ確認してから繁殖をおこなってください。

金魚を繁殖させる方法は以下のとおりです。

- オス・メスの金魚を同じ水槽に入れる

オス・メスの見分け方はこちらをご確認ください。

- 産卵しやすい条件を整える

産卵に適した水温は約20~25度です。その他、季節や金魚の状態など、産卵しやすい条件を確認しましょう。

- 産卵・稚魚を育てるための環境を整える

繁殖に必要なアイテムは、産卵を促す『産卵床』、卵と稚魚を育てる浅めの『水槽』、卵を安全に移動するための『アクアリウム用スポイト』、卵の孵化をサポートする『防カビ剤』などです。必要なものを揃えて環境を整えましょう。

- 卵を隔離して、孵化した稚魚を育てる

卵はアクアリウム用スポイトなどで優しく隔離水槽に移し、孵化を待ちましょう。稚魚が生まれたら3日ほど経ったら『ブラインシュリンプ』など稚魚用の餌を与え始め、成長に合わせて口のサイズに合ったエサに切り替えていきましょう。

繁殖させる場合は、孵化後の飼育環境も含めて、万全な準備をすることが大切です。

金魚が産卵する条件

| 時期 | 春(3~5月)、秋(9~11月)の水温が20度前後になる期間 |

|---|---|

| 水温 | 20度前後 |

| 行動 | 求愛行動として、オスが腹部が膨らんだメスを追いかけまわす |

水温や金魚の様子など、日ごろから金魚水槽をよく観察するようにしましょう。

産卵する条件を整える他にも、隔離用水槽などを揃える必要があります。

繁殖のために必要なアイテムはこちらです。

金魚の繁殖・産卵に必要なもの

繁殖させる場合は、孵化後の飼育環境も含めて、万全な準備をすることが大切です。

卵は他の水槽に隔離する必要があり、産卵床があると、そこに卵を産み付けるので卵を移動させやすくなります。

無精卵の場合は1~2日ほどで白く濁るため、卵の色を観察し判別してください。カビを防ぐためにも、無精卵はスポイトで取り除きましょう。

卵はかびやすいため、また孵化をサポートするためにも、隔離水槽は水温・水質管理に気を配り、卵専用の防カビ剤なども使用しましょう。

金魚の稚魚の育て方

卵が孵化して稚魚が生まれたら、大きくなるまでそのまま隔離している水槽で飼育しましょう。

体の大きさが成魚の口に入ってしまうサイズだと、エサに間違えられて食べられてしまう危険性があります。

ある程度大きくなれば元の水槽に戻せますので、それまでは下記のポイントを抑えて育てましょう。

稚魚用のエサを用意する

口が小さい稚魚は、成魚と同じエサだと大きすぎて食べられません。

ゾウリムシ・ミジンコなどの動物プランクトン、クロレラなどの植物プランクトンを用意しましょう。

稚魚用の人工餌もありますが、個体によってはそれでもサイズが大きい時があるので、その場合は砕いてあげましょう。

エアレーションは水流が弱いものを選ぶ

生まれたばかりの稚魚はまだ上手く泳げません。

水流が強いと流されて上手く泳げず、体力を消耗してしまうので、稚魚用の水槽には水流が弱いエアレーションをいれましょう。

水草をいれるとその分水流が穏やかになるので、葉がやわらかいマツモなどの水草をいれることもおすすめです。

水温、水質の変化に注意

体が出来上がっていない稚魚にとって、水温や水質の変化は負担になります。

気温の変化に水温が左右されないように、水槽用のヒーターを使って水温を一定にたもちましょう。

稚魚がヒーターの溝や隙間に入り込まないようにヒーターカバーも必要です。あらかじめ安全カバーがついているヒーターもあります。

水換えによる水質の変化もよくないので、ゴミや汚れはスポイトで取り除き、水換えの頻度は3~4週間に一度、少ない水量でおこないながら様子を見ましょう。

稚魚を元の水槽に戻すタイミング

元の水槽に戻すのは、成魚と比べて大きさにそこまで差が無い程度まで育ってからにしましょう。

他の金魚との体格差がある段階で水槽を移すと、おびえて水槽になじめなかったり、いじめられてしまう可能性があります。

エサの量や水温によって成長スピードは変わりますので、よく観察して水槽を移すタイミングを決めましょう。

![水生植物(ウォータープランツ):ウォータークローバー 3号ポット 3株セット[抽水植物・株元まで水に浸けた状態で栽培 メダカが喜ぶ水草]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CargyissL._SL500_.jpg)