水草の農薬とは!無農薬水草の安全性と残留農薬の処理方法をご紹介

投稿日:2023.10.02|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

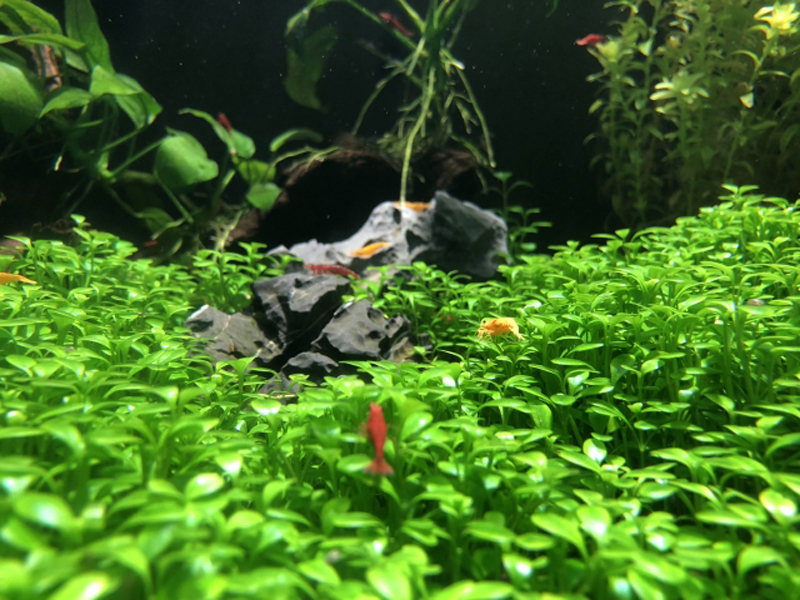

アクアリウムショップやインターネット通販で販売されている水草には、害虫が付くのを避けるために農薬を使用して栽培されているものと、水槽に入れた後のことを考慮して、無農薬で栽培されているものがあります。

どちらにも利点があるのですが、エビ類などの薬品に敏感な生き物を飼育している水槽では、少量でも農薬の成分が混入すると生き物が体調を崩すことがあるため、無農薬栽培の水草を使用した方が安心です。

また、何らかの理由で農薬が付着している可能性がある水草を使用するときは、農薬の成分を除去すれば問題なく水槽に入れることができます。

このコラムでは、水草の残留農薬に関する基本的な知識や、水草の残留農薬を除去するための処理方法を解説します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに無農薬水草の安全性と残留農薬の処理方法を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

魚やエビの健康を守るため、水草の残留農薬には気を配りましょう。

薬品の影響を考えると、無農薬水草を使用するのが一番安全ですが、農薬を使用した水草でも正しく処理をすれば問題なく水槽に入れることができます。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、無農薬水草の安全性と残留農薬の処理方法を解説します。

水草の残留農薬とは

人間が口にする食べ物などでも時々話題に上がりますが、アクアリウムにおいても残留農薬由来のトラブルが起こることがあります。

アナカリスなどの一部の水草では、栽培するときに害虫が付かないように農薬を使用していることがあるのですが、これらの水草を下処理せずに水槽に植え付けてしまうと、水草についた農薬が水槽内に広がり、特に薬品に弱い生き物たちが体調を崩してしまうことがあるのです。

そのため、水槽に入れるのであれば薬品を使っていない無農薬を謳った水草の方が安全という考え方もあります。

しかしだからと言って、農薬を使った水草がすべて悪いというわけではありません。

無農薬の水草を入れた結果、水草についていた害虫が水槽内に蔓延してしまった、という事例もあり、害虫対策としてみると農薬を使っている水草の方がリスクが少ないともいえるのです。

農薬の有無は一長一短な面があるため、飼育している生体に合わせたものを選ぶこと、農薬の有無にかかわらず水草を水槽に入れる前にしっかり下処理を行うことが、安全に水草を植え付けるポイントといえるでしょう。

特に水草の残留農薬で害を受けやすい生体とは

水草の残留農薬は水槽の中の生体に多かれ少なかれ影響を与える可能性があります。

その中でも薬品に弱く体が小さいエビ類は、特に農薬の影響を受けやすいです。

- ヤマトヌマエビ

- ミナミヌマエビ

- チェリーシュリンプ

- ビーシュリンプ

- ルリーシュリンプ など

など、アクアリウムでもよく見かける小型のエビ達は、少量の農薬でも神経系にダメージを負ったような症状を見せた後、死んでしまうことも少なくありません。

そのため、エビメインの水槽はもちろんのこと、お掃除役としてエビを導入している熱帯魚やメダカ水槽でも、水草は無農薬のものを使うことをおすすめします。

エビ類の飼育にもおすすめ!無農薬水草とは

無農薬水草は、栽培の過程で一度も農薬を使用したことのない水草のことです。

薬品に敏感なエビ類の飼育でも安心して導入できるため、最近はこちらを選ぶという方も増えています。

しかし、やや高額であったり、害虫の心配があったりなど無農薬ならではの注意点もありますので、確認したうえで購入するのが良いでしょう。

ここでは無農薬水草の特徴や使用する上での注意点を解説します。

薬品の影響がない安全な水草

無農薬水草の一番の特徴は、やはり薬品を使用していないということでしょう。

薬品が付着していないので、エビ類やまだ小さく弱い稚魚を飼育する水槽でも安心して使用できるというのは何よりのメリットです。

無農薬水草の種類と注意点

無農薬の水草には、普通の水草と同じく土に植えて栽培された水草と、寒天培地に植え付けて培養された組織培養水草の2種類があります。

土に植え付けて栽培されたタイプの水草は、種類が豊富で流通量も多く手に入りやすいです。

ただ、無農薬ゆえにスネールの卵などが付着している可能性があるため、導入時には十分点検をする必要があるでしょう。

一方、組織培養の水草は無農薬に加えて無菌状態で栽培されているため、スネールなどの害虫やコケの胞子が付いている心配がありません。

しかし、水草の種類がかなり限られている上に、流通量が少なく高額です。

価格面では、”通常栽培の水草<無農薬水草<組織培養水草”の順で高値になりますが、安全面を考えると組織培養水草が一番リスクが少ないと言えます。

残留農薬やスネールは、ある程度は購入後に自宅で除去処理をすることもできますので、価格を取るか確実な安全性を取るかは、飼育している生体や水槽のスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。

農薬処理済みの水草も検討してみよう

農薬を使用している水草だからと言って、必ず残留農薬の影響があるというわけではありません。

最近は出荷する前に農薬の除去処理を行った、農薬処理済みの水草も多く出回るようになり、農薬を使っている水草でも残留農薬の危険はかなり少なくなっています。

とはいえ、万が一が無いとは言い切れないのでエビ類を飼育している水槽では、無難に無農薬の水草を選ぶことをおすすめします。

残留農薬の影響を受けにくい生き物の飼育では

安価な水草や入荷して間もない水草は、農薬の処理が行われていないことがあります。

心配であれば購入する前に、お店の人に確認するのがおすすめです。

ただ、残留農薬がすべての生き物に致命的なダメージを与えるかというとそんなことはなく、アクアリウムで飼育される多くの生き物は、多少農薬が残っていても問題なく飼育できることが多いです。

- 金魚

- 鯉

- メダカ

- 熱帯魚 など

などの魚類は比較的薬品にも強いので、これらのみを飼育している水槽ならば、そこまで残留農薬に神経質になる必要はないでしょう。

ただ、この後ご紹介する水草の下処理を行ってから水槽に入れるようにすると、より安全です。

自宅で水草の残留農薬を除去する処理方法

残留農薬の影響が気になるときは、購入後に下処理をしてから水草を水槽に入れるのが良いでしょう。

ここでは、自宅で簡単にできる残留農薬の処理方法と、水槽に水草を入れる際の注意点をご紹介します。

水草の残留農薬を除去するには

残留農薬は、処理を行うことである程度は弱めることができます。

- 残留農薬を自宅で除去する方法は2~3週間汲み置きした水に浸けておく

- 水草処理用のコンディショナーを使う

ポピュラーな方法はバケツなどに汲んだ水道水や、別の水槽でエアレーションをしながら、しばらく水草を浸けておくことです。

水草についた残留農薬が水に溶けだして除去することができます。

水草の根もとにロックウールなどが巻き付けてあるときは、雑菌などの持ち込みを予防するために取り外しておきましょう。

時間がかかるのがネックですが、自宅で簡単に水草を処理できるので、余裕があるときはこちらの方法がおすすめです。

とはいえ、あくまでもある程度の農薬が抜けるといった感じですので、エビなどを飼育する場合は無農薬水草を使用しましょう。

もう一つの方法が、水草処理用のコンディショナーを使うこと。こちらは製品の使用方法に従って作った薬液に水草を10分ほど浸しておくだけで、農薬を多少中和したり害虫を処理することができます。

こちらも薬剤に神経質な生き物を飼育している場合はご注意ください。

水草の処理が終わったら、最後に水道水で優しく水洗いしてから水槽に入れます。

気になる場合は活性炭などをろ材と併用すると良いです。

残留農薬を除去した水草を使用する際の注意点

自宅で残留農薬の処理を行っても、絶対に影響が出ないとは言い切れません。

水草を水槽に入れた後、少なくとも1時間程の間は生体に異常が出ていないか、注意深く確認するようにしてください。

何か異変が見られたときは、速やかに生体を別の容器に移すなどの処置を行います。

より万全の対策をしたいときは、水槽の魚の数を少数に絞ってから水草を入れて、安全性を確認するのもおすすめです。

まとめ:水草の農薬とは!無農薬水草の安全性と残留農薬の処理方法をご紹介

今回は、水草の残留農薬による影響と無農薬水草の安全性、農薬の処理方法について解説しました。

水草には農薬を使用して栽培されたものと、無農薬のものがあり、特に薬品が苦手なエビ類の飼育には無農薬の水草がおすすめです。

しかし、無農薬水草には害虫などが付着している可能性があるため、扱いには注意しましょう。

農薬を使用している水草の場合、まれに生体が残留農薬による影響を受ける可能性がありますが、メダカや熱帯魚などの魚類は薬品に強く農薬の影響も受けにくいです。

また、自宅で農薬除去の処理を行うことで、影響をあまり気にせずに水槽に入れることができます。

農薬使用・無農薬どちらにもメリット、デメリットがあります。飼育している生体や掛けられる予算に合わせて水草を選びましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談