流木を水槽レイアウトで使うには!種類やあく抜き方法、浮くときの対処法!

投稿日:2021.05.20|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

流木の種類やレイアウトに使用する前に必要な『アク抜きの方法』や、水槽レイアウトでの使い方などを解説します。

水槽のレイアウトで使用されることの多い流木ですが、アクアリウム慣れしている人でも、種類についてはあまり知らないという方もいます。

アクアリウム初心者ならなおさら、どの流木を見ても同じに見えてしまうのではないでしょうか。

そしてアクアリウム初心者がレイアウト水槽を作るときに、うまく流木を生かすことができず悪戦苦闘して、一人で悩んでいるケースも多いです。

そこで今回は、種類やアク抜きの重要性、浮いてしまう場合の対処法などをご紹介します。

目次

プロアクアリストが流木の扱い方を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

東京アクアガーデンでは5000件を超す水槽設置の中で、流木を使った見栄えの良いアクアリウムを提供しています。

このコラムでは流木の種類や扱う上での注意点・ポイントなどを解説していますので、水槽レイアウトのご参考までに、ぜひご覧になってください。

流木のアク抜き方法を動画で知る!

流木のアク抜き方法は、YouTube動画でもご覧いただけます。

東京アクアガーデンでは水草や流木、水槽レイアウト法などを随時まとめ、YouTubeチャンネル「トロピカチャンネル」でご紹介しています。

水草水槽のレイアウト方法や熱帯魚飼育の疑問まで、続々アップしていきますので、ぜひご覧ください。

流木の種類!良く販売されている4種

アクアリウム専用の流木の多くは、マレーシアやアフリカ、アマゾンといった地域などから輸入されています。

流木として使用する樹木の種類も多種多様です。

ただし、水槽レイアウトとして使う上では産地や木の種類よりも流木の形状が重要視されますので、まずは代表的な流木の形状を確認していきましょう。

こちらのコラムでは、

- ホーンウッド

- ブランチウッド

- 塊状流木

- 切株流木(スタンプウッド)

これら4種類の流木の特徴についてお話していきます。

■ホーンウッド

ホーンウッドは名前の通り動物の角のような形をしている流木です。

適度な重みがあり安定性が高いため、水槽レイアウトではかなり重宝されます。

いくつかのホーンウッドを組み合わせてトンネルを作ったり、入り組んだレイアウトで使用されることの多い流木です。

小型水槽であればホーンウッドをひとつ入れるだけでも自然味が増しますし、小ぶりなものを選べば他のレイアウトを邪魔することもないので、初心者にも人気です。

■ブランチウッド

ブランチウッドとは枝が複数生えている流木のことで、ホーンウッドと比較するとやや複雑な形状をしているのが特徴です。

水槽内へ適当に置くだけでも、魚たちが枝の合間を縫って泳ぐ姿を見ることができます。

一見使い勝手が良さそうな流木ではありますが、実はブランチウッドは水に浮きやすかったり、水カビが発生しやすいというデメリットがあるため、どちらかと言えば上級者向きです。

ブランチウッドを使用する際はアク抜きを徹底して行ない、トラブルを未然に防ぎましょう。

■塊状流木

塊状流木はホーンウッドやブランチウッドとは違い、枝のない流木のことを指します。

枝がないためウィローモスなどの活着系の水草を活着させて使用したり、テラリウムのベースづくりにも使用される流木です。

形がよく幅広のものを組み合わせれば、迫力のある水槽レイアウトを作ることも可能です。

■切り株流木(スタンプウッド)

切り株流木は名前の通り切り株状の流木のことで、『スタンプウッド』という名称で販売されていることもあります。

切り株とは言え中が空洞になっているものが多いので、空洞部分に水草や観葉植物を設置したテラリウム寄りのレイアウトで使用されることが多いです。

形状やサイズによっては生体の隠れ家にもなります。

流木の相場について

流木の値段はピンキリです。

流木の形状や大きさ、販売しているショップによって変わってきます。

- 30センチ水槽サイズで1,500~3,000円前後

- 45センチ水槽サイズで4,000円前後

- 60センチ水槽サイズで7,000円前後

このくらいの価格感を目安に考えておくとよいでしょう。

また、流木にあまり費用をかけたくない場合は、河川や浜辺で採集するという方法もあります。

流木を川や山などから採集する際の注意点については以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧になってみてくださいね。

流木は使用前にアク抜きをしよう

流木のアク抜きとは、流木に含まれるフミン酸・フルボ酸などの『腐植酸』と呼ばれる成分を取り除く作業のことを指します。

安価で販売されている流木は、アク抜きをしていないものが多いです。

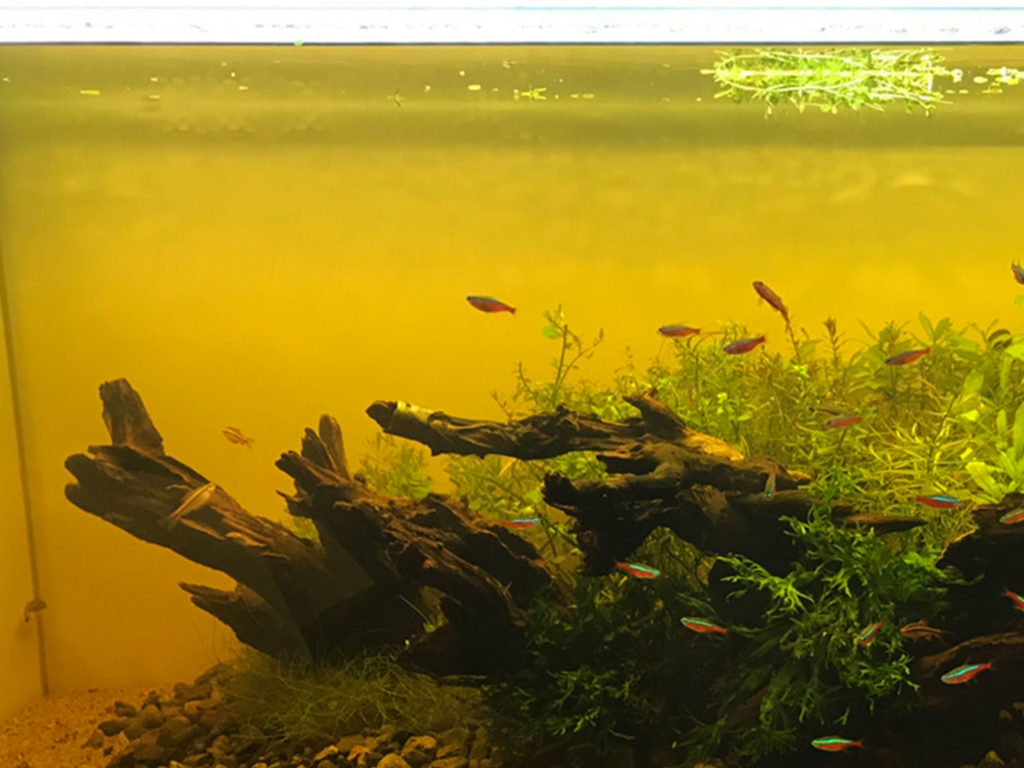

アク抜きをしていない流木を水槽内に入れると、流木からにじみ出るアクの影響で飼育水が茶色くなってしまうことがあります。

この、流木からアクが出て茶色くなった水のことを『ブラックウォーター』と呼びます。

自然界に存在するブラックウォーターは、河川に落ちた枯れ葉などから色素のタンニンが流れ出したもので、水質は酸性に傾くことが多いです。

単純に観賞性が下がりますが、水の透明度を下げてしまうことで水草に光が行き渡らなくなり、陰性水草以外は枯れやすくなってしまうというデメリットもあります。

弱酸性に水質を傾けてしまうことから、特に弱アルカリ性を好む魚の飼育にも向きません。

■流木のアクにはメリットもある

鑑賞性を損なうことから嫌われることの多い流木のアクですが、生体に悪影響を及ぼすものではありません。

むしろ生体にとってメリットとなることもあります。

流木から染み出すタンニンやフミン酸を含んで茶色く濁った水=ブラックウォーターは、テトラなどのアマゾン川を生息地とする熱帯魚の飼育には適した環境を作りだします。

タンニンにはエロモナスなどの細菌類の増殖を抑える効果もあるため、病気予防のために、あえてこの状態を作りだす方もいるほどです。

しかし、水が茶色くなり魚が良く観察できなくなりますし、流木についたゴミを洗い流さないと、付着した雑菌が水槽内へ入ってしまう可能性もあります。

そのためブラックウォーターを作り出すには、通常は『マジックリーフ』や『ヤシャブシの実』などの専用アイテムが使用されます。

購入(または採集)した流木はしっかりと前処理を行ってから水槽に入れましょう。

ネオンテトラなど、アマゾン川に住む魚種などはブラックウォーターが得意です。

アク抜きをする理由

流木のアク抜きをする理由は、着色以外に次のようなものが挙げられます。

- 水槽内でアクが出て水が変色するのを防ぐ

- 流木内にある空気を抜き、水の中に沈めやすくする

- 雑菌や害虫・寄生虫などを熱で殺す

アク抜きは必須の作業というわけではないのですが、流木に虫やその卵、ゴミなどが付着している可能性があります。

これらの混入を防ぐために、水槽へ入れる前には水道水で洗うなどの作業をしましょう。

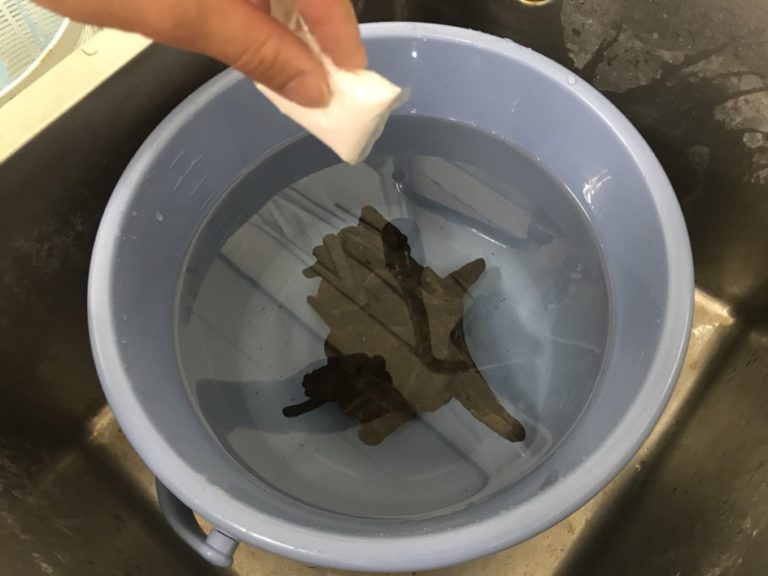

アク抜きの前に、流木をこすり洗いする

まずはどんな流木に対してもこすり洗いが必要です。水槽に何か導入する場合は、表面についた汚れなどを除去しておきましょう。

中には表面がボロボロで、水に浸したら破片が舞ってしまうこともあります。

腐ったり剥がれおちたりしやすい流木の表皮も、ある程度取り除いてしまうことをおすすめします。

流木のアク抜き方法

流木のアク抜きをするには、いくつか方法があります。

代表的なのは以下の3つです。

- 水道水に浸けておく

- 鍋で煮沸する

- アク抜き剤を使用する

それぞれアク抜きが完了するまでの時間や手間が異なりますので、流木を購入した際はしっかりと確認しておきましょう。

■長期間、水道水に浸けておく

まずは流木を水道水に浸けておくというやり方。

流木のアク抜きとしてはもっとも簡単ですが、時間のかかる方法です。

流木が完全に浸かるサイズのバケツに水を張り、流木を沈めます。

浮いてきてしまう場合は上から石を置いて沈めましょう。

2週間ごとに水を換えながら、水に色が付かなくなるまで繰り返します。

小さな流木だと1ヶ月程度でアク抜きが完了しますが、大きな流木では数ヶ月かかる場合があります。

お急ぎの場合はお湯を使うとアク抜き期間が短縮できるのでお試しください。

泡スチロールなどの断熱容器にお湯を張って、同じように浸けておきます。

その他には、後述する煮沸やアク抜き剤での処置をおすすめします。

■流木を鍋で煮沸する

続いては鍋で煮沸するというやり方。

アク抜き自体は短時間で完了しますが、光熱費と若干の手間がかかる方法です。

また、タールが多く含有された流木では煮沸によるアク抜きができませんので、流木の説明書きをしっかりと確認しておきましょう。

まずは流木が浸かるサイズの鍋を用意し、水を張って火にかけ煮沸していきます。

水が茶色くなったり水かさが減ってきたら、適宜換水しましょう。

水に色が付かなくなれば、アク抜き完了です。

煮沸によるアク抜きはおよそ30分~1時間程度で完了します。

その後は一晩鍋に入れたまま粗熱を取り、鍋の中の水や流木が十分に冷めてから水槽へ投入してください。

普段調理で使用している鍋だと油分が付着してしまう場合があるので、アク抜き用にひとつ用意しておくのがおすすめです。

■流木用のアク抜き剤を使用する

続いてはアク抜き剤を使ったやり方をご紹介します。

こちらは2日~1週間程度でアク抜きが完了する方法です。

流木が浸かる大きさのバケツを用意し、水道水を張って規定量のアク抜き剤を投入します。

一日一回水を取り替えつつ、水に色が付かなくなるまで繰り返しましょう。

アク抜き剤の代わりに重曹を使用しても、同様のアク抜き効果が得られます。

重曹で代用する場合は水1Lにつき5g以上の重曹を投入し、流木を1週間以上浸けましょう。

ただし、アク抜き剤(もしくは重曹)を使って流木のアク抜きを行なうと、流木がアルカリ性に傾いてしまいます。

アルカリ成分を抜くために、アク抜き後は流木をしっかりとすすいで3日以上毎日換水しながら水道水に浸けておきましょう。

アク抜き剤のほとんどの成分は重曹です。アク抜き剤よりもコスパがいいため、複数の流木をアク抜きする場合にも良いです。

しかし、当然ながら専用のアク抜き剤よりも効果がマイルドです。アク抜き剤よりも多めの量(水1Lに約5g以上)で1週間以上しっかり漬けます。

やや手間が増えてしまいますが、ここで水に漬けるのではなく煮沸を行うと、短時間でアルカリ成分を抜くことができます。

注意点として、しっかり抜きたい場合は、煮沸を数回行います。

抜く期間や煮沸回数は流木のサイズによって、アルカリ成分が染み込む具合も変わるため、pHチェッカーなどで様子を見て調整しましょう。

アク抜き方法は組み合わせが可能

実際にアク抜きをするときは、ここで紹介したアク抜き方法を全て行わなければならないことはありません。

しかし、一つでは効果が薄いこともありますので、いくつかのアク抜き方法を合わせて行うことをおすすめしています。

プロである私たちが良く使うアク抜きの組み合わせは、流木をこすり洗いした後、アク抜き剤を使用する方法です。

流木をしっかりブラッシングしてからアク抜き剤を使用することで、素早くアクが抜け、水槽内使用できる状態になります。

もちろん他の組み合せでもアクは抜けますが、様々な方法を試した結果、この順番が一番効率良くアクが抜けると感じました。

急ぎの場合は、流木を洗った後に煮沸を行い、さらにアク抜き剤を使用するという合わせ技も有効ですが、手間がかかりますし鍋が一般用途で使えなくなるデメリットもあります。

アクの残留対策には活性炭がおすすめ

実は上記の方法でアク抜きをしたとしても、流木内のアクを完全に抜ききることは難しいです。

「アク抜きした流木を水槽に入れたら、数日後に飼育水が黄ばんでしまった」という話もよく聞きます。

このように残留したアクによって飼育水が変色しているようでしたら、活性炭や吸着系ソイルを活用してみましょう。

アクアリウム用の活性炭をフィルターにセットしたり、吸着系ソイルを底床として使用するだけで、流木から染み出したアクの成分を吸着させることが可能です。

ただ、どちらも吸着効果は一時的で、交換の手間を考えると活性炭のほうが楽に管理できるためおすすめです。

活性炭だけでアクは処理できる?

実は、アク抜き処置を特に行わず、流木を水槽に導入した後に活性炭を使ってアクを抜く方法もあります。

飼育水槽の中でアクを抜けるため、特別な道具や作業が必要ない点が魅力です。

もちろん水槽の中でアクは染み出してきますが、フィルターの中の活性炭が吸着してくれるので、流木のアクで飼育水が濁ることはありません。

この方法をとる場合は、こまめな活性炭の交換が必要になります。

アクアリウム用の活性炭は色々な商品が販売されていますが、中でもおすすめなのが、上記のキョーリンのブラックホールです。

水の濁りを取る能力がダントツで高く、群を抜いています。プロからの支持率もトップクラスなので、安心して使用できる製品です。

流木を使ったレイアウトのコツ

流木はそのまま水槽に入れるだけでも自然味あふれる雰囲気を演出することができますが、ひと手間加えるとかなり見栄えが良くなります。

■水草やコケを巻き付ける

水草の中には根を伸ばして石や流木に巻き付く種類のものがあり、釣り糸を使って活着させることができます。

また、ウィローモスなどを流木に巻きつけると、流木をコケが覆っているような風情を出すことが可能です。

水草の活着については以下の記事で詳しく解説していますので、参考になさってくださいね。

育てやすい水草についてはこちらのコラムでご紹介しています。

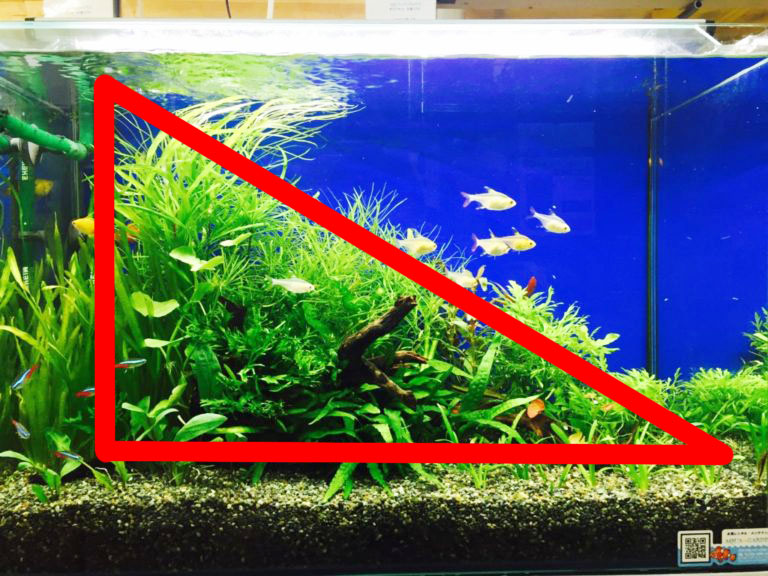

■水槽レイアウト構図の考え方

流木を使った水槽内のレイアウトとしては、主に

- 水槽中央に流木を置く『凸型』

- 水槽中央に大きなスペースを作る『凹型』

- 対角線上に空間を作る『三角型』

の3つが挙げられます。

まず凸型は、水槽の奥・中央部分に流木を配置したレイアウトです。

岩組で土台を作ったりいくつかの流木を組み合わせることで、迫力を演出することもできます。

ただし、凸型構図の場合は左右の空きスペースが殺風景になりがちなので、初心者にはやや難しいレイアウトとも言えるでしょう。

続いて凹型は、水槽の左右に流木を配置したレイアウトです。

アクアリウムではよくみられる構図で、遠近法を意識すれば奥行きを出したり、水槽を広く見せることができます。

最後に三角型は、左右どちらかの奥隅に流木を組んだレイアウトです。

対角線上に広いスペースができるため、水槽を実際よりも広く見せることができますし、シンプルながら趣を出すことができます。

ポンプのチューブなどを隠すのにも適した構図です。

水槽レイアウトは下記のコラムでも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

流木が浮く場合の対処方法

「アク抜きをした流木を水槽に入れてみたものの、すぐに浮いてきてしまった」

このような経験のある方はかなり多いと思います。

流木が沈まずに浮いてきてしまう理由は、内部に空気が含まれているからです。

アク抜きの過程で流木を長時間水(またはお湯)に浸していたとしても、流木の中心部までは水分が浸透していないことが多いので、中心部に残った空気の影響で浮いてきてしまうのです。

流木が沈まずお悩みの方は、以下からご紹介する3つの方法をお試しください。

■水に浸けておく

もっともお手軽なのは、流木が沈むまで水に浸けておくという方法です。

大抵の場合、アク抜きが完了している流木であれば、2~3日ほどで空気が抜けて水に沈むようになります。

ただし、流木が大きかったりアク抜き自体が不十分な場合は、1週間以上水に浸けても沈まないことがあるので注意しましょう。

時間のかかる方法なので、すぐに流木を使いたいという人には向きません。

■煮沸して空気を抜く

流木を煮沸すると、水へ浸したのみの場合よりも早く空気を抜くことができます。

同時にアク抜きをすることもできるので、可能であればアク抜きの段階で煮沸を選択しましょう。

ただし上述したように、流木の煮沸は光熱費と手間のかかる方法です。

サイズの大きな流木だと大きさに見合った鍋が用意できない場合もありますし、ブラックウッドのようなタールが多く含まれた流木は煮沸できませんので注意しましょう。

■重りで沈める

最後にご紹介するのが、流木に重りをつけるという方法です。

小さな流木であれば水草用の重りでも良いですし、大きな流木の上に岩を置くという方法もあります。

重りや岩を設置する場合はなるべく目立たないように配置したり、水草で隠すなどの工夫をしましょう。

重りのついた部分を底砂に埋めて見えなくするのも、よく使われる方法です。

まとめ:流木を水槽レイアウトで使うには!種類やあく抜き方法、浮くときの対処法!

今回はアクアリウムで使用する流木の種類や、アク抜き方法、水槽レイアウトで使用するときの注意点などについてお話しました。

流木のアク抜きは面倒な作業ですが、しっかりと行うことで水の黄ばみや、水槽内に設置したときの浮きを防ぐことができます。

また、流木の形状は一つひとつ異なるので組み合わせは無限大ですし、ウィローモスなどを活着させれば、より自然な雰囲気の水槽を作ることも可能です。

流木を上手く活用して、レイアウトの幅を広げてみましょう。

【関連記事】

流木のレイアウトについて良くあるご質問

流木を水槽レイアウトに使う方法とは?

しかし、流木に含まれるアクと呼ばれる腐植酸(タンニンやフルボ酸など)には水にしみだす性質があり、レイアウトに使用する前にはアク抜きの処置が必要です。

流木にはどんな種類がありますか?

流木をアク抜きする際の注意点とは?

特にサイズの大きな流木やマングローブ系の流木はアクが残りやすいです。

水槽設置後にアクがしみだしてきた・水が黄ばんできた場合は、活性炭をろ材に加えることで飼育水の透明度を維持できます。

流木を選ぶ際の注意点とは?

内部に空気が入っている場合があり、浮きやすいことが多いです。

浮きやすい流木は岩で抑えたり、おもりをつけたりする必要があるため扱いにくいです。

表面が剥がれにくそうでしっかりとした流木がおすすめです。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談

投稿されたコメントやご相談と回答

初めまして。アクアリュームに入れる流木のアク抜きについてお伺いします。生木の場合でもアク抜きの仕方は同じでよいのでしょうか?重曹を1㍑当たり10g入れて20分ほど煮沸しました。もう2回ほど煮沸しようと思います。ご回答頂けましたら恐縮です。

コメントありがとうございます。

アクアリウム用の流木ではなく新しい木材ですと、水に沈めていると朽ちていきますので、弊社ではアクアリウム用の流木の使用をおすすめしております。

生木は材質にもよりますが、ヤニなども出てきます。煮沸回数は多い方が良いですが最適な回数については判断できかねてしまいます。

こちらの記事も、生木を想定した内容ではありませんが、ご参考になれば幸いです。

弊社運営の外部サイト(アクアリウム情報サイト・トロピカ)が開きます。

・石や流木を川や山から採集して水槽に入れてもいいの?注意点を解説します

https://tropica.jp/2019/06/26/post-28534/

何卒よろしくお願いいたします。

ご返答ありがとうございました。形の良い流木を探して来ます。