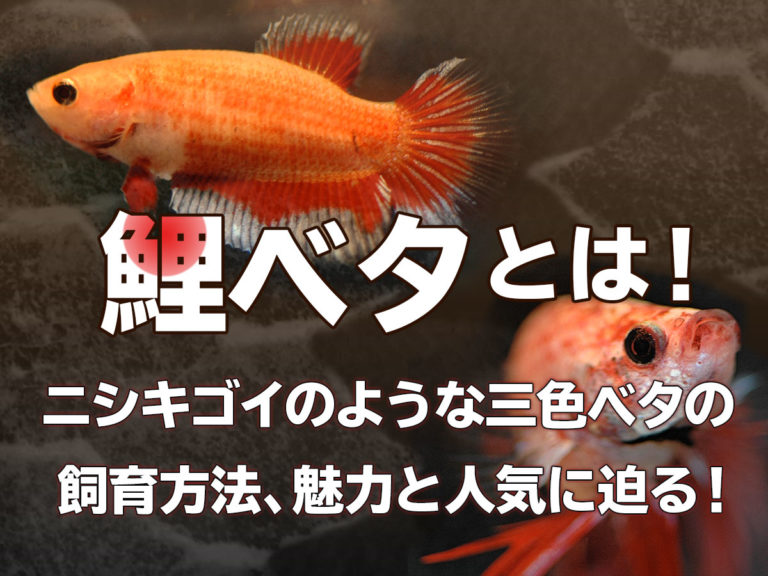

鯉ベタとは!コイカラー・ニモベタの飼育方法、魅力と人気に迫る!

投稿日:2022.03.17|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

ベタは、グッピーのように世界中に愛好家のいる熱帯魚です。

近年は、尾ひれの短いプラカットタイプで錦鯉のような赤・黒・白の3色模様の「鯉ベタ」が人気を集めています。

従来のベタよりも性格が比較的温厚なことから、アクアリストからの支持を集めている品種です。

オレンジや青が入った品種「ニモ」「ギャラクシー」などにも細分化されるなど、今後さらに美しく進化していくと考えられます。

ベタは成長と共に模様の変化を楽しめますが、鯉ベタはそれがさらに顕著で面白いです。

ベタの中でも人気急上昇中の鯉ベタについて、特徴やその魅力などに迫っていきます。

目次

鯉ベタとは

ベタというと、大きな尾ひれを持つものをイメージする方も多いかと思いますが、オス・メス共にひれの短い「プラカットタイプ」も存在します。

鯉ベタはこのプラカットタイプに分類される品種です。プラカットタイプでカラーバリエーションが豊富な「マーブル」という品種がありますが、マーブルタイプとの違いはそのカラーにあります。

体の色は白(クリア)、赤、黒の三色

鯉ベタは、プラカットのマーブルタイプの中でも特に「赤・黒・白(または透明)」の3色が基本的なカラーになっていて、鯉の体形に似ているものを指します。

模様が錦鯉に似ていることから、鯉ベタと呼ばれています。

稀に青やオレンジといった色が入ることもありますが、このような場合はカラーが3色以上のものをさす「ファンシー」や「マルチカラー」と呼び、光沢スポットがある場合は「ギャラクシー」という表記が付けられます。

鯉ベタの魅力

アクアリストを惹きつけてやまないのは、やはりその色や模様などが大きいようです。

しかし同時に、鯉ベタは最適な環境で飼いこむと、模様が変化したり発色がよくなっていきます。

個体ごとに異なる色・模様

鯉ベタの色や模様は、同じ色の鯉ベタでも1匹ずつ色や模様の入り方が異なります。

ベースとなる色の割合も異なることが多く、赤ベースや白ベース、という差も存在します。

色や柄の入り方などは、親からの遺伝がほとんどですが、隔世遺伝が起こることも多いようです。

そのため、特殊なカラー(青や黄色)が偶発的に入ることもあります。

成長により模様が変化する

トラディショナルなど他のベタにもいえることですが、稚魚から成魚になる段階で、色・模様の大きさなどが変化することも珍しくありません。

また、成魚になってからも、特徴ある模様が焼失したり、変化することもよくあることです。

模様の変化と言っても、翌朝にいきなり変わっていたというのではないです。

少しずつ色の占める割合が変わってしまったり、新しく模様が増えるといった、ゆるやかな変化が起こります。

鯉ベタはトラディショナルなどと比較すると、ベストな体調で飼い込んでいくことで、色や柄の変化が出やすいです。

この模様の変化や人に慣れやすく愛嬌があるということから、アクアリストの心を魅了してやまず人気が高まっている品種なのです。

鯉と同じように分類・種類がある

『鯉ベタ』とひとくくりにされがちですが、実際には体色や模様のでかたなどは千差万別です。

模様によって呼称が細分化されており、ごく一部ですが、いくつかご紹介しましょう。

紅白

ボディは光沢感が控えめなホワイト、ヒレはクリアファイン(透明に近い乳白)で、赤い模様の割合が多い鯉ベタです。

丹頂

白色ベースで頭頂部分に赤い丸い模様が入ったものです。

模様のでかたが遺伝で安定していないようで、レア品種とされています。

黄色写り

こちらは鯉ベタにしては珍しく体色のベースが黄色で、黒や白の模様が入っているものです。体色が白い色だったものが飼い込んでいくうちに黄色みが強くなっていく例が多いようです。

また最近は愛好家による新しい品種の作出がすすんでおり、プラガットながらもハーフムーンなどと呼ばれる鯉ベタも登場しています。

鯉ベタの飼育方法

鯉ベタの特徴などについてお話ししてきましたが、飼育方法や注意点などについて解説いたします。

基本の飼育方法

トラディショナルなどのベタと鯉ベタは飼育方法に大きな違いはないため、基本的にはベタの飼育方法で大丈夫です。

コップなどでの飼育も可能ではありますが、ヒレが長いトラディショナルよりも素早いですし、動き回ることが多く飛び出し事故も起こりやすいです。

そのため飼育容器には必ずフタをする必要があります。

よりよい環境でしっかりと色や模様を出したいのであれば、やはり水槽での飼育がおすすめです。

容器が小さいと水質悪化が早いため、アクアリウム初心者ですと水質維持が難しくて失敗しやすいです。

25cmキューブほどの水槽をおすすめします。

ベタの基本的な飼育については、こちらの記事を参考にしてくださいね!

鯉ベタの混泳について

鯉ベタはトラディショナルなどと比べると、比較的性格が温厚な品種ですが、1匹ずつ性格が異なります。水槽内で同種同士を混泳させた場合でも、相性がよければ混泳させても問題がない場合も多いです。

ベタは気性が荒いことで有名ですが、鯉ベタを飼育しているアクアリストさんのYouTube動画や画像を見ていると、混泳に成功している人が多いです。

しかしオスは相手がボロボロになってしまうまで喧嘩するため、オスの同種同士の混泳は避けましょう。

混泳はメス同士で行います。2匹程度で60cm以上など中型~大型水槽で水草などで隠れ場所をつくり、縄張りを分けることのできるような広いスペースを確保してあげることをおすすめします。

大きな水槽での混泳だと成功しやすい傾向にありますが、常に水槽の端にいたり隠れているものは、知らないうちにいじめられている可能性があります。

いじめが発生した場合は強い個体を別水槽に移動させるのが一般的ですが、水槽内のパワーバランスが崩れて他のメスがいじめを始める可能性もあるので注意してください。

他の熱帯魚との混泳は鯉ベタよりも体が小さいものなら可能なケースが多いですが、エビは餌と認識されてしまうので水槽に入れないほうがよいです。

鯉ベタと混泳可能な熱帯魚については、こちらの記事を参考にしてください。

鯉ベタと相性の良い水草

鯉ベタはヒレが短いですが、トラディショナルなどと同じでヒレはとても柔らかく、傷つきやすいです。

水槽内に入れる水草は、柔らかめのものにしましょう。

和風な雰囲気の水槽を作りたいのであれば、マツモなどもよいですが、ウィローモスなどを流木などにつけたりするのもよいです。

水槽アクセサリーは隙間部分に鯉ベタが入り込んでしまって、自力で脱出できなくなる可能性もあるので、配置場所に気を付けましょう。

ベタは繁殖期になるとオスが水面に「泡巣」を作る習性があることから、水面をある程度確保しつつ、浮草などを入れてやるのも良いです。

ベタと相性の良い水草に関しては、こちらで紹介しています。

まとめ:鯉ベタとは!コイカラー・ニモベタの飼育方法、魅力と人気に迫る!

今回は鯉ベタについてその特徴やアクアリストを引き付ける魅力、また飼育に関してお話しました。

稚魚~成魚になる段階での色や模様の変化を見るのも楽しいですが、成魚を飼い込んでいくことで起こる色や柄の変化も面白いものです。

錦鯉のように種類も豊富なので自分のお気に入りの1匹を探し求め、見つけるまでが大変ですが、実際に飼育するととても愛らしいしぐさや表情をみることができ、鯉ベタにハマってしまうことでしょう。

飼育方法などに関してはトラディショナルベタなどと変わらないため、比較的飼育しやすい熱帯魚なので、アクアリウム初心者さんでも飼育しやすいです。機会があればぜひ一度、鯉ベタの飼育にチャレンジしてみてください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談