水槽のプランクトンとは?植物・動物プランクトンのメリットと育て方

投稿日:2025.06.25|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

海や川にいるゾウリムシやミジンコなどのプランクトンは、魚を始めとした水生生物の良い餌として知られています。

このような微生物は野生で自然発生するイメージですが、実は水槽やビオトープなどの人工的に管理されている環境でも増やすことが可能です。

上手に管理ができればメダカの稚魚や餌付けが難しい魚の餌として、効率よく活用できるでしょう。

プランクトンの素を用意して培養すれば、半永久的に増やし続けられるのでコスパもかなり良いです。

ただ、プランクトンの中にはエサとなる良い微生物と水槽環境に悪影響がある悪い微生物がいるため、自然発生したものに関してはしっかり種類を見極めて活用することが重要となります。

今回のコラムでは、アクアリウムでよく見かける植物・動物プランクトンの種類とメリット、育て方をご紹介します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに水槽のプランクトンを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

プランクトンの中には魚たちの良い餌として活用ができる種類がたくさんいます。

上手に管理して、魚たちに新鮮な活餌を届けましょう。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、水槽のプランクトンを解説します。

水槽のプランクトンとは

プランクトンとは水中を漂う浮遊生物の総称で、大きく分けて藻類などの植物プランクトンとミジンコのような動物プランクトンの2種類がいます。

どちらも環境が良ければ人工的に管理している水槽でも発生することがある、身近な存在です。

植物プランクトンは水と光、養分などの条件が揃うと自然発生して増殖します。水草と同じように光合成をして、水中に酸素を供給してくれるのも大きな特徴です。

動物プランクトンは、植物プランクトンが増えだすと自然発生して数を増やしていきます。

自然界では、植物プランクトンが発生・増殖→植物プランクトンを餌に動物プランクトンが発生・増殖という流れがありますが、これは水槽でも同じです。

水槽は自然界の循環を再現する装置なので、照明時間や水中の栄養といった環境にもよりますが、基本的には運用を続けていれば自然とプランクトンも発生する可能性があります。

特に屋外のビオトープなどでは自然界とほぼ同じような感覚で、いつの間にかプランクトンが住みつくようになるでしょう。

アクアリウムで見かける植物プランクトンの種類

ここからは、アクアリウムでよく見かける植物プランクトンの種類をご紹介します。

植物プランクトンの多くは魚の餌として活用されますが、中には日照不足や酸欠を引き起こす水槽に悪影響を与えるものもあるため、自然発生した場合はしっかり種類を見極めることが大切です。

グリーンウォーター

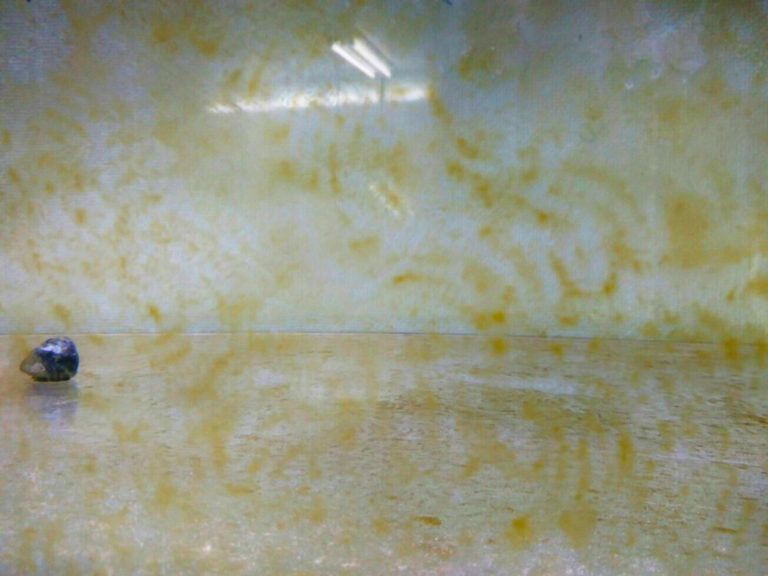

グリーンウォーターは、青水(あおみず)とも呼ばれる植物プランクトンが豊富に繁殖した水のことを指します。

メダカや金魚を屋外で飼育していると、たまに水が薄緑色になることがありますが、これがまさにグリーンウォーターです。

太陽光がよく当たる環境に水槽を置いておくことで、植物プランクトンが増殖して水がうっすらと緑色に染まります。

グリーンウォーターの元となる植物プランクトンは複数あり、

- 緑藻や珪藻

- クロレラ

- ミドリムシ

- ボルボックス

といった種類が有名です。

どれも豊富な栄養が含まれていて、稚魚の良い餌になるため、金魚やメダカ、熱帯魚などの飼育に幅広く利用されます。

メダカや金魚の色揚げにも効果的です。

珪藻

珪藻(けいそう)は、淡水、海水関係なく様々な環境に生息する植物プランクトンです。

水中を漂っていたり、コケとして物に張り付いていたりすることもあります。

グリーンウォーターの主成分であるため、水中を漂うものはあえて除去せずにメダカや金魚の稚魚の良い餌として利用することができるでしょう。

一方で、水槽面に付着したものは茶コケとして掃除の対象になります。

茶コケはメラミンスポンジでこすって落とすか、オトシンクルスや石巻貝などに食べてもらって除去することも可能です。

アオコ

アオコは、シアノバクテリアや藍藻(らんそう)と呼ばれる細菌の仲間が繁殖したもので、ほかの植物プランクトンとは異なり水槽に害をなすものとして、忌避されています。

例えばアオコが水面を覆うことで水中が日照不足になったり、酸素を消費して酸欠を引き起こしたりするほか、毒素を発して生き物に悪影響を与えることも少なくありません。

アオコが発生すると水が緑色になるため、グリーンウォーターと見間違えられることがありますが、まったくの別物。

アオコは水がドロッとしていて不快な臭いがするので、特徴を知っていれば簡単に見分けることができるでしょう。

アオコは定期的に水換えをしてきれいな水質を保つことで発生を防げます。

もし発生してしまったときは、アオコ除去剤や魚病薬の『グリーンFゴールド顆粒』、殺菌灯を使って速やかに除去してください。

薬剤を使う場合は、生体に異変がないかよく確認しましょう。また、薬剤はアオコだけでなく水草も枯らしてしまう可能性があるので、この場合は水草を一時的に取り出すか、殺菌灯を使うのがおすすめです。

アクアリウムで見かける動物プランクトンの種類

アクアリウムでは、植物プランクトンだけでなく動物プランクトンもよく利用されます。

動物プランクトンは、少し大きくなった稚魚や人工餌の食いつきが悪い活餌を好む魚種の餌に最適です。

動物プランクトンにも種類がありますので、魚の大きさや種類に応じて使い分けましょう。

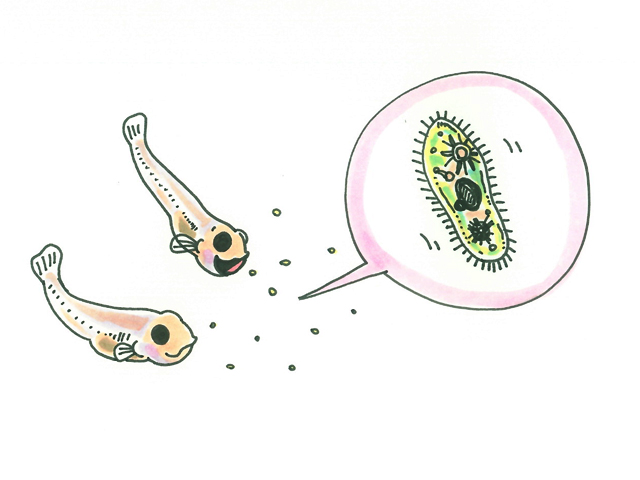

インフゾリア、ゾウリムシ

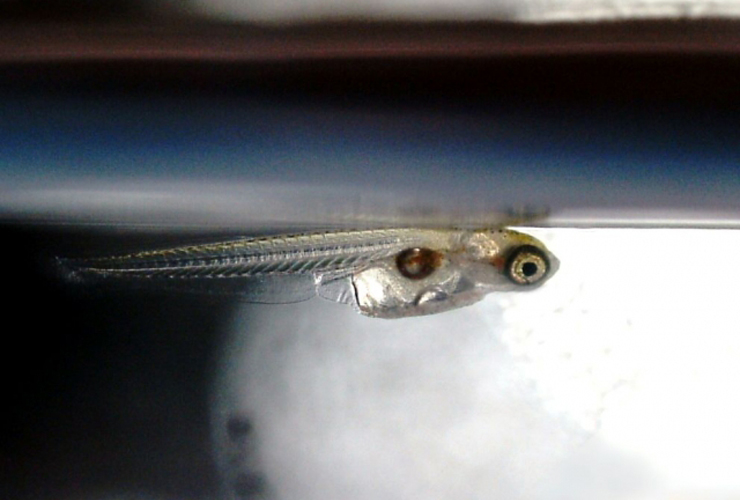

インフゾリアとはプランクトンの中でも特に小さい、体長0.1mm程の大きさの生き物のことを指します。

アクアリウムで主に活用されるのはゾウリムシです。ミジンコよりも小さいゾウリムシは、口の小さな稚魚の餌として重宝されています。

インフゾリアは特別なものではなく、水槽のいたるところに自然に存在しています。

熱帯魚を観察しているとたまに砂利などをつつく仕草を見せますが、これは水中に潜むこうした微生物を食べているケースが多いです。

ミジンコ

甲殻類の仲間であるミジンコは、田んぼなどの身近な水辺でもよく見かける動物プランクトンです。

ミジンコにも種類がある中、アクアリウムでは比較的殻が柔らかいタマミジンコが稚魚の餌として利用されます。繁殖しやすいうえに栄養価が高いため、稚魚だけでなく成魚に増体目的で与えられることも多いです。

また、ミジンコは自宅で簡単に増やすことができます。植物プランクトンを餌とするので、グリーンウォーターで飼育すると効率が良いです。

コペポーダ

コペポーダは海水に生息する動物プランクトン で、ミジンコと同じ小さな甲殻類です。

- マンダリンフィッシュ

- チョウチョウウオ

- タツノオトシゴ

- サンゴ

など、餌付けが難しい海水魚の餌として人気があります。

プランクトンですがミジンコなどとは違い、冷凍や乾燥タイプのものがよく流通しており、どちらかといえばアカムシなどの活餌に近いイメージです。

一つ一つの大きさが小さいので、小型魚の稚魚の餌にもおすすめ。海の動物プランクトンですが栄養価と嗜好性が高いことから、メダカやベタの稚魚に与えられることもあります。

プランクトンのメリット

プランクトンをアクアリウムに活用するメリットは次の2つです。

- 稚魚の育成に最適

- 飼育が難しい魚種の餌になる

栄養が豊富なプランクトンを与えることで魚の生存率が上昇するという話もあるので、メリットを踏まえて積極的に与えていきたい餌といえます。

稚魚の育成に最適

極小サイズの人工餌よりもさらに小さいプランクトンは、生まれたばかりの稚魚の餌に最適です。

特に口が小さい小型魚の稚魚は、人工餌をすりつぶしてパウダー状にして与えるといった工夫が必要でしたが、プランクトンならば稚魚でもしっかり捕食できます。

また、稚魚は成長に使うエネルギーを蓄えるためにこまめに餌を食べ続ける必要がありますが、水中にプランクトンがいればいつでも好きな時に餌を食べられるので、効率よく育成が進むでしょう。

餌を選り好みする稚魚でも、動く生きたプランクトンであれば積極的に食べることが多いです。

稚魚は餓死しやすいため、プランクトンを与えてしっかり太らせることで、生存率アップにつながります。

飼育が難しい魚種の餌になる

海水魚やサンゴの中には、プランクトンを好んで食べる”プランクトンフィーダー”と呼ばれる種類がいます。

このタイプの魚は飼育環境下での餌付けが難しく、活餌でないとうまく育たないケースも多いため、コペポーダなどのプランクトンをいかに飼育に取り入れていくかが、飼育を成功させる秘訣です。

プランクトンを利用することで飼育できる魚種がグッと増えるのは、プランクトンの大きなメリットといえるでしょう。

プランクトンを自宅で育てる方法

プランクトンはペットボトルやプラケースなどの簡易的な容器を使って、自宅で簡単に培養できます。

ここでは、プランクトンの飼育方法や増やし方をご紹介します。

魚の餌として継続して与えていくならば、自分でプランクトンを増やすのが一番です。

上手くいけば初期費用だけで半永久的に増やし続けることができるので、ぜひ挑戦してみてください。

屋外ではグリーンウォーターからミジンコにステップアップが可能

屋外のビオトープでは、できあがったグリーンウォーターを使ってミジンコ飼育にステップアップすることができます。

これは、日光が当たる環境で植物プランクトンを十分に増やすことができるのが大きな要因です。

まずは、グリーンウォーターを作ります。屋外ならば植物プランクトンは自然に発生することも多いですが、確実に作りたいときは、市販のクロレラなどを入れるのがおすすめです。

グリーンウォーターができたら、それを餌に動物プランクトンを育成します。

グリーンウォーターを別容器に取り分け、ミジンコなどの動物プランクトンを投入してください。

タマミジンコは田んぼなどでも入手できますが、手間がかかるので市販されているものを入手して増やす方が簡単です。

このとき、ビオトープに直接動物プランクトンを入れてしまうと、水中の植物プランクトンがあっという間に食べられて濃度が薄まってしまいますので注意してください。

動物プランクトン育成用の容器を用意し、そこに定期的にグリーンウォーターを追加しながら管理していく方法がおすすめです。

グリーンウォーターは濃度がとても大切で、濃すぎても薄すぎても良くありません。空のペットボトルにストックしておき、注ぎ足しながら管理していくと、理想の状態を保ちやすくなります。

海水水槽ならリフジウムを構築しよう

海水水槽の場合は、リフジウムにすることでプランクトンを育てられます。

リフジウムとは、飼育水槽とは別に海藻を育てるリフジウム水槽を作って本水槽に連結することで、自然環境に近い形でろ過する仕組み。リフジウム水槽の中では、海藻と一緒にプランクトンや微生物が繁殖しやすいという特徴があります。

海藻を安定して育成するために照明を24時間点灯する必要はありますが、プランクトンを増やしたいときにぴったりの仕組みです。

リフジウム水槽はオーダーメイドがおすすめ

リフジウムは、飼育水槽の上部にリフジウム水槽を設置するため、配管や仕様が特殊になります。

個人でリフジウム水槽の設置が難しい場合は、オーダーメイドでの制作がおすすめです。

まとめ:水槽のプランクトンとは?植物・動物プランクトンのメリットと育て方

今回は、アクアリウムで目にする機会の多い植物・動物プランクトンの種類とメリット、育て方をご紹介しました。

とても小さいプランクトンは、メダカや金魚、熱帯魚など、魚全般の稚魚の餌として重宝します。

プランクトンを好んで食べる海水魚やサンゴの飼育をサポートできるため、餌として利用することでアクアリウムの幅が広がるのも嬉しいポイントです。

また、淡水ならばビオトープなどの屋外飼育、海水の場合はリフジウムにすることでプランクトンを飼育繁殖することもできます。

自宅でプランクトンを増やせれば、餌として継続して与えたいときに餌切れになる心配がありませんし、コストパフォーマンスもかなり良いので、挑戦してみる価値はあるでしょう。

飼育したい生体の育成にプランクトンが効果的な場合は、ぜひこのコラムをお役立てください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談