らんちゅうの飼い方!かわいい肉瘤を育てる餌から最適な水槽まで解説です

投稿日:2021.10.20|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

らんちゅうはずんぐりとした体形で背ビレは持たず、頭部に「肉瘤」と呼ばれるコブが発達することが特徴で、「金魚の王様」と呼ばれており、品評会も開催されるほどの人気の品種です。

その歴史は古く、江戸時代に中国から持ち込まれて以来、品種改良が盛んに行われ現在では様々な品種が作出されています。らんちゅうはデリケートな面があり、他の金魚より飼育には注意が必要な種類でもあります。

ここでは、らんちゅうの基本的な飼育法から、肉瘤を育てるための餌の種類や与え方などについてご紹介します。

目次

らんちゅうとはどのような金魚か?

特徴

らんちゅうは全体的に丸みを帯び、ずんぐりむっくりとした体形をしており、背ビレは持ちません。体長は15~20cm前後にまで成長し、頭部に肉瘤と呼ばれるコブが発達することが特徴です。

らんちゅうの歴史は古く、国内においては江戸時代に中国から伝わったと言われています。当初のらんちゅうは肉瘤が発達しておらず、現在の姿とは異なっていましたが、品種改良を重ねるうちに現在の姿に定着すると同時に色々な品種が作出されました。

現在では「金魚の王様」と呼ばれるほどの人気種で、品評会も開催されています。価格は普通の品種でも1千円前後からの販売で、生産者などがはっきりしているもので数千円、観賞価値が高いものになると数万円の値が付くことも珍しくありません。

種類

らんちゅうには様々な種類が存在し、生産者による系統でも分類わけされています。ここでは、よく流通に乗っている代表的な種類をご紹介します。

■らんちゅう

江戸時代に中国から持ち込まれた「マルコ」と呼ばれる背ビレがない金魚を改良し、肉瘤が発達するようにした品種です。この品種を基にして、さらに色々な品種が作出されました。体色は様々で黒1色の「黒らんちゅう」や、赤色と白色から成る「更紗らんちゅう」などのバリエーションがあります。

■江戸錦(えどにしき)

らんちゅうとオランダ型の1種である、「東錦(あずまにしき)」を交配して作出された品種です。体色の面で東錦の形質を強く受け継いでおり、赤色・白色・藍色の3色から成る模様が美しい品種です。また、透明の鱗を持つことも特徴です。

■桜錦(さくらにしき)

らんちゅうと江戸錦を掛け合わせて作出された品種で、体色は赤色と白色から成り、らんちゅうにはない透明な鱗を持つことが特徴です。紅白の2色以上を持つと桜錦とはみなされません。

■秋錦(しゅうきん)

らんちゅうとオランダ型の1種である、「オランダ獅子頭(オランダシシガシラ)」を交配したことで作出された品種です。長い尾ビレが特徴で体色は問わず、赤1色のものもいればキャリコ柄のものも存在します。第2次世界大戦の影響で絶滅しかけた歴史があります。

■水泡眼(すいほうがん)

中国で作出された品種で作出者や基になった品種など、誕生の経緯については不明です。宮廷などの支配者層のみが持つことができた金魚で、王朝が倒れたことがきっかけで広く知られるようになりました。

上を向いた目と、左右の目の下につく水泡状の袋が特徴的で、袋の中はリンパ液で満たされています。

らんちゅうの飼育に必要な器具類

らんちゅうを飼育するためには、主に以下に示す器具類が必要です。

- 水槽

- フィルター

- 照明

- エアレーション

- ヒーター、クーラー(冷却ファン)

- 餌

- カルキ抜き

この中で特に注意が必要なものを次で説明します。

水槽

らんちゅうは大食漢で水を汚しやすく、泳ぎが下手で最終的に体長が15~20cmほどになるので、多くの水量を確保できる大きめの水槽で飼育することをおすすめします。らんちゅうの成魚を安全に飼育できる数の目安としては、60cmの規格水槽で2~3匹です。

らんちゅうは上から観賞する目的で品種改良されたので、水深は重要ではありません。らんちゅうを観賞する目的で作られた、「らんちゅう水槽」と呼ばれる低い水槽もあるほどです。

また、水深がありすぎると、水圧で浮袋が圧迫され転覆病を引き起こす原因になります。その点でも、らんちゅう水槽はベストです。

らんちゅうは泳ぎの苦手な金魚ですので高さのある水槽や強い水流は避けてあげましょう。

ろ過フィルター

前述のように、らんちゅうは水を汚しやすいので、フィルターはろ過能力に優れた形式の導入が望ましく、候補としては上部式と外部式が挙げられますが、加えて水流を抑えることができる投げ込み式やスポンジフィルターも有効です。

上部式はメンテナンス性に優れる反面、水槽の上部スペースを圧迫することと、落水音がするために静音性に欠けます。

また、らんちゅうにとって(個体にもよりますが)水流が強すぎることがあり、落水口の向きを調整する必要がある場合があります。

外部式は、静音性に優れ、水流もシャワーパイプを使えば抑えることができます。しかし基本的に高価で、メンテナンスがやや手間です。また、水槽とは別に高低差を付けた設置場所を設ける必要がある点も留意してください。

投げ込み式とスポンジフィルターは、水流もそれほど発生させず、エアレーションも兼ねているため丸型の金魚飼育におすすめです。

ただし、濾過能力は上部式、外部式ほど期待できないため、こまめなメンテナンス(お掃除)が必要になります。

それぞれに利点と欠点があるので、ご自身の住環境や予算などを考慮して適した形式を選択してください。

らんちゅうの飼育方法

水温・水質

らんちゅうの飼育が可能な水温は10~25℃前後です。ただし、低水温では活動が鈍くなり10℃を下回るようだと冬眠しようとします。

らんちゅうの冬眠には青水(グリーンウォーター)が欠かせず、準備不足だと冬眠に失敗して死亡する危険があるので、水槽を用いて屋内飼育をするのであれば通年で20℃以上に保った方が良いでしょう。

青水に関してはこちらもご参考にしてください。

また、30℃を超えるような高水温でも衰弱してしまうので、夏場は必要に応じてクーラーや冷却ファンで水温を管理してください。

水質に関しては中性付近を保つようにすれば問題ありません。特に、国内でブリードされたらんちゅうは日本の水道水に適応しているので、カルキ抜きさえ忘れなければ水道水の水質を調整する必要はありません。

酸性側やアルカリ性側に偏ると調子を崩してしまうので、ソイルやサンゴ砂など水質に影響を与える底床材やろ材などは使用しない方が良いでしょう。

餌について

らんちゅうの餌は市販されている金魚用の人工飼料のみでも問題ありません。らんちゅうの口は下向きについており、浮上性の餌を食べることは苦手なので、沈下性のものを与えると良いでしょう。

与え方としては1日に1~2回、5分以内に食べきれるだけの分量を目安に与えます。らんちゅうを含む金魚類は胃と満腹中枢を持たないので、与えると幾らでも食べてしまいます。餌を食べすぎると消化不良を起こして体調を崩したり、肥満体になって病気になる恐れがあるので注意してください。

水槽レイアウト

らんちゅうは背ビレがないことや体形などが影響して泳ぎが下手なので、レイアウトは可能な限りシンプルにまとめることを推奨します。色々なものを入れるとらんちゅうがぶつかって傷を作り、それがきっかけで病気になってしまう恐れがあるからです。

また、強い水流が発生しているとらんちゅうが泳ぎ疲れて衰弱してしまうので、フィルターの排水やエアレーションの配置にも気を付けてあげてください。

それから、らんちゅうのみを飼育する場合はベアタンクでも構いません。底砂を入れると、その分だけメンテナンスの手間が増えますし、希にではありますが底砂を誤飲して窒息死したり、内臓を傷つけて病気になってしまうことがあるので注意してください。

混泳について

らんちゅう自体は温厚な性格をしているので混泳は可能ですが、相手を選ばないとらんちゅうの側が危険にさらされてしまいます。

相性が良い魚種としては同系統の金魚や、ドジョウなどの温厚な底棲魚です。ミナミヌマエビなどの甲殻類とも混泳できますが、らんちゅうにとっての好物なのでシェルターなどで隠れ家を多めに作る必要があります。

和金系などの遊泳力が高い品種と混泳させると、餌を取られてしまったり突っつかれるなど、らんちゅうが虐められる危険があるので混泳には向きません。

また、底棲魚にとって快適な環境を整えようと思うと底砂を入れる必要があり、その分だけ掃除の手間が増える点と、個体数の増加による水質の早期悪化には注意してください。

メンテナンスについて

らんちゅう水槽のメンテナンスの内容は、水換えと水槽ならびに周辺機器の掃除です。らんちゅうは水を汚しやすいため、1週間に1回は水換えを行ってください。水換えを行うときは飼育水の全量に対して1/3程度の量を交換します。

一度に全部換えてしまうと環境の急変を招き、例え奇麗な水であってもらんちゅうに多大な負担を与え、最悪の場合は死に至ることもあるので注意してください。水換えの際は水槽内部の掃除も行っておくと良いでしょう。

ベアタンクの場合でも「水作 プロホース」に代表されるクリーナーがあると、底部に溜まったゴミの掃除も並行できて便利です。また、数カ月に1度はフィルターもチェックし、必要に応じて内部の掃除やろ材の洗浄・交換を行ってください。

らんちゅうの肉瘤を育てたい場合の餌とその与え方

肉瘤をより大きく育てたいのであれば、餌の種類や与え方に工夫が必要になります。

肉瘤を育てるのに向いた餌の種類

肉瘤を構成しているものは表皮と皮下脂肪なので、餌も高たんぱく・高脂肪の栄養価が高いものを与える必要があります。

また、肉瘤の発達はらんちゅう自身の成長具合にも依存しているので、栄養が偏らないように様々な餌をバランスよく与え、らんちゅう自体を大きく育てることも重要です。

そのためには、稚魚期から育成を始めて、最初の頃はブラインシュリンプや冷凍アカムシなど、高栄養価の生餌を中心に与え、ある程度大きく成長したら総合栄養食たる人工飼料も与えるようにします。

人工飼料は金魚の中でもらんちゅう用に配合されたものがあるので、それを用いるとより効果的に肉瘤を育てることが可能です。

与え方

餌の与え方も重要で、いたずらに給餌量を増やしても消化不良を起こして体調を崩してしまいます。よって、1回あたりの給餌量を多くするのではなく、1日の給餌回数を多くすることで栄養分の消化・吸収を促進し、らんちゅうならびに肉瘤をより大きく育てることが可能です。

肉瘤を育てたい場合は、1日に最低3回は給餌すると良いでしょう。餌の量が多くなると水質の悪化も速くなるので、飼育環境の管理には十分に注意してください。

らんちゅうの飼育で注意すべき病気

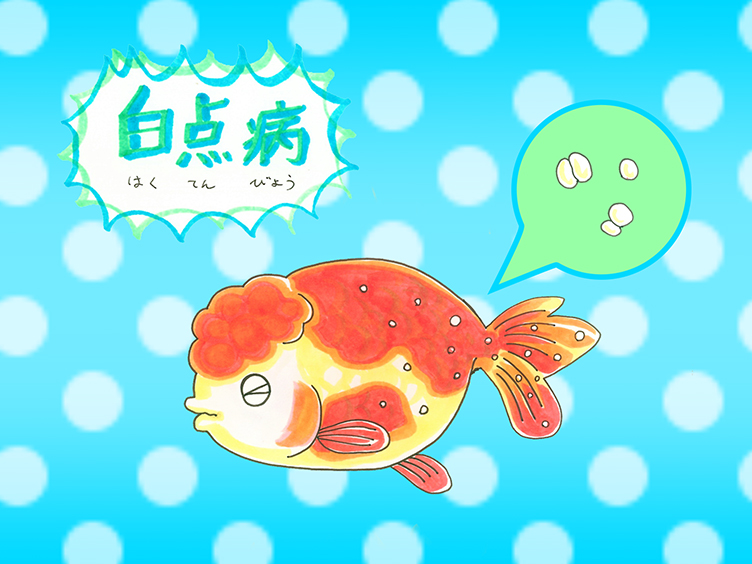

白点病

「ウオノカイセンチュウ(学名:Ichthyophthirius multifiliis)」と呼ばれる寄生虫に寄生されることで発症する病気です。症状としては、全身に白色の斑点が現れ、かゆみが生じるためか体をあちこちに擦り付けるようにして泳ぐなどが見られます。

この病原体は水中に常在しているので、らんちゅうの免疫力が正常であれば発症しません。しかし、水質の悪化などで病原体が異常増殖したり、らんちゅうの免疫力が低下した場合に発症リスクが高くなります。

発症してしまった場合は病魚を隔離して塩浴や、「アグテン」などの魚病薬を用いた薬浴により治療を行ってください。

エラ病

エラ蓋が常に開いているあるいは閉じているなど、エラに異常が生じる病気です。原因は細菌性のものと寄生虫性のものがあり、いずれの場合も病気が進行すると呼吸困難に陥り窒息死する恐れがあります。

発症してしまった場合は白点病の時と同様に、病魚を隔離して塩浴や「観パラD」・「ムシクリア液」といった魚病薬を用いて薬浴による治療を行ってください。

転覆病

らんちゅうがひっくり返るなどして正常に泳げなくなる病気です。発症原因は太りすぎで浮袋を圧迫することや、品種改良の結果として先天的な平衡神経異常が考えられています。発症してもすぐに絶命することはありませんが、次第に衰弱してやがて死に至る厄介な病気です。

現在のところ有効な魚病薬はありませんが、ごく初期の頃であれば水温を25℃近くまで上げて、らんちゅうの代謝を良くしてあげることで自然治癒するケースが報告されています。他の病気以上に早期の対処が重要なので、日頃かららんちゅうをよく観察してあげてください。

まとめ:らんちゅうに最適な餌や水槽などの飼育方法について

らんちゅうは度重なる品種改良の結果、本来の魚の姿とは離れてしまっており、デリケートな面を持つので飼育環境の管理には気を付けてあげてください。特に遊泳力に難があるので、水槽レイアウトや混泳魚などには注意が必要です。

他の金魚よりもデリケートな面を持つらんちゅうですが、ずんぐりとした体形でぎこちなく泳ぐ様子や頭部の肉瘤など、可愛らしく愛着を持てる要素に溢れる金魚です。ぜひきちんと飼育できる環境を整えたうえで、らんちゅうの飼育にチャレンジしてみてください。

肉瘤のある金魚に関してはこちらもご参考にしてください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談