透明鱗とは!魅力と透明鱗を持つ魚種・鑑賞性を高める方法をご紹介

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

繊細さな可愛らしさと柔らかい美しさを兼ね備えた、透明鱗を持つ魚たち。

透明鱗とは光を反射する色素(光彩層)のない鱗のことを指すのですが、これを持つ魚たちは体内が透き通って見えたり、エラ蓋が透けて頬紅をしているような見た目になったりするなど、独特の美しさがあることで知られています。

今回はそんな透明鱗を持つ魚の魅力や種類、透明鱗の鑑賞性をさらに高めるコツなどについて解説をしていきます。

今後、透明鱗の魚を飼育する予定のある方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに透明鱗を持つ魚種や魅力を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

透明鱗を持つ魚は、繊細なニュアンスのカラーが魅力の美しい品種ばかりです。

希少性からやや値段は上がりやすい傾向がありますが、少し変わった可愛い魚をお探しの場合はぜひ候補に入れてみてください。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、透明鱗を持つ魚種や魅力を解説します。

透明鱗とは

透明鱗とは、光を反射する色素をもたない鱗のことを指します。

通常の鱗は光彩層という、光を反射する色素をもっているのですが、透明鱗にはそれがありません。

そのため、透明鱗を持つ魚は体内や下の色が透けて見えることで、他の品種ではあまり見られないような独特のニュアンスカラーを発するのです。

ちなみに、透明な体を持つ魚ではトランスルーセントグラスキャットが有名ですが、こちらは鱗が透明なわけではなく、体表に鱗自体がないために体が透けて見えるもの。

「透明に見える魚」とひとことで言っても、その理由や見え方などは魚種によって様々なので、違いを観察してみるのも面白いでしょう。

透明鱗の魅力

続いては透明鱗の魅力についてです。

透明鱗の魚には、多くの人々を惹きつけるポイントが3つ挙げられます。

- 透明感のある体色

- 多色性や微妙なニュアンスが楽しめる

- 頬が赤く見える

今回はこれらの魅力についてご紹介をしていきます。

透明感のある体色

透明鱗一番の魅力が、透明感のある体色です。

光を反射しない透明鱗を通して骨や内臓が透けて見える様子は、かなり幻想的。また、少しだけ不透明な『半透明鱗』を持つ個体の場合は、膜を張ったような乳白色で柔らかみのある体色を楽しむことができます。

多色性や微妙なニュアンスが楽しめる

透明鱗の魚は、元々持っている色素や透明鱗の透け具合いなどによって、グラデーションのような繊細なニュアンスを楽しむことができます。

例えばエラ蓋部分が透明鱗の場合は、頬が赤く染まったように見えます。

半透明鱗ならば、もとの体色を透かしたような、淡い黄色や乳白色、薄墨のような渋めの色や、ほんのり滲ませたような朱色など、多彩な色味を楽しむことができるのです。

また、透明鱗に光沢鱗が少数混ざると『ラメ鱗』、透明鱗に普通鱗が混ざると『モザイク鱗』と呼ばれる複雑な表現が生まれることも。

このような多色性を楽しめるのも、透明鱗ならではの魅力と言えるでしょう。

頬が赤く見える

前の項でも少し触れましたが、エラ蓋部分が透明鱗だと、頬を赤く染めているような可愛らしい姿になることがあります。

ほのかに頬を染めているような姿は、可憐な乙女のようで繊細な魅力に引き付けられることでしょう。

透明鱗を持つ魚種

透明鱗を持つ魚といえば改良メダカが有名ですが、実はメダカ以外にも透明鱗を持つ魚は存在します。

ここでは、透明鱗を持つ魚種ということで、

- 金魚

- メダカ

- ベタ

- タナゴ

- ピラニア、メチニス

- アロワナ

の6つの魚について、透明鱗を持つ品種や特徴を解説します。

金魚

品種改良が盛んな金魚には、透明鱗を持つ個体がそれなりの頻度で出現します。

中でも、普通鱗と透明鱗の両方の特徴を合わせ持つ『モザイク鱗』の個体が有名です。

例えば、更紗のモザイク鱗をもったランチュウ型の『桜錦』という品種は、普通鱗の更紗ランチュウに比べて、淡いピンク色に近い紅白模様が発現します。

希少性が高いことから飼育が難しそうにも思えますが、実は通常のランチュウよりも丈夫で、基本的な飼育方法を守っていれば10年ほどは長生きをしてくれるようです。

ちなみに、金魚の名付けにはルールがあり、紅白模様(更紗)でモザイク鱗のものは『桜+品種名』とされているので、モザイク鱗かどうかを判断する際には名前を確認してみてください。

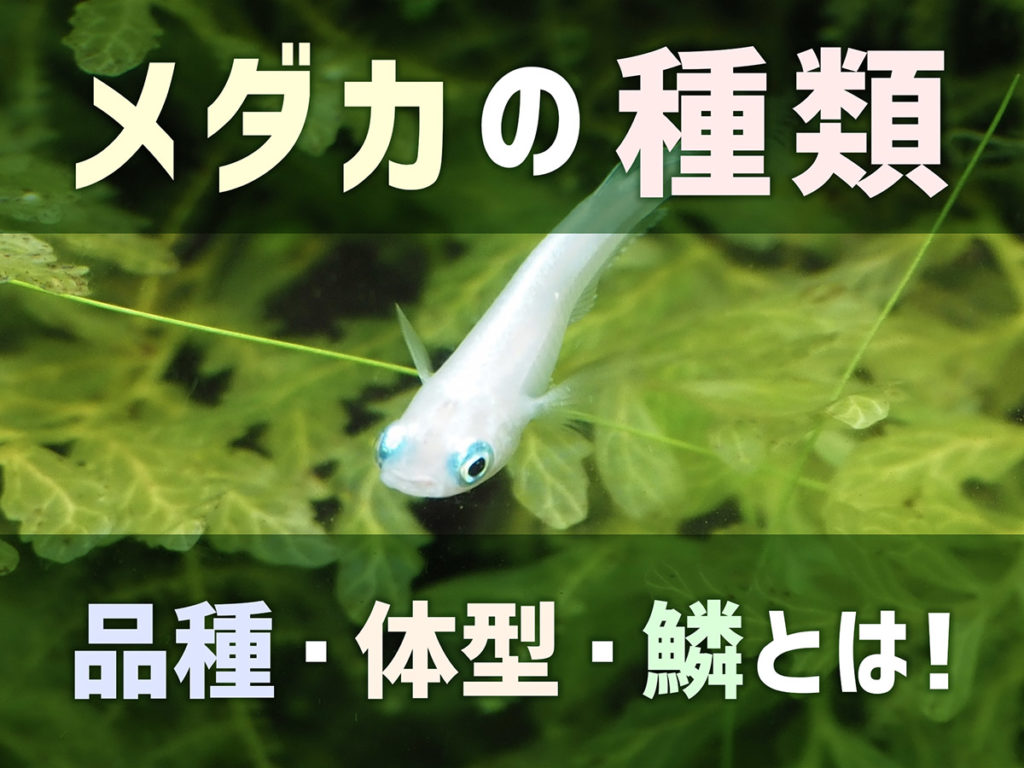

メダカ

メダカでは、改良品種のメダカに透明鱗を持つ個体が多く作出されています。

例えば三色系メダカの中には赤・黒・透明鱗で構成された品種がいますし、ラメ系の中にも、透明鱗を持つものが多く出回っています。

どの品種も神秘的な風合いが魅力ですが、愛らしさであれば白透明鱗メダカの『紅ほっぺ』がおすすめです。透けるような白の体色に赤み差した頬が可愛らしく、多くの愛好家から人気を集めています。

ベタ

カラフルで存在感のあるベタは、尾ひれが透明になることがあります。

総じて『クリアフィン系』と呼ばれるのですが、ヒレ先までしっかりと色が入らず淡く輪郭を残しているタイプや、根本から先端までがすべて透明の個体もいるようです。

まだまだ流通量の少ない品種ではありますが、とても幻想的で美しいので、見かけた際はぜひじっくりと観察してみてください。

タナゴ

タナゴからは数千に1匹程度の確率で、透明鱗の突然変異個体が産まれることがあります。

アルビノで透明鱗を持つ『アルビノバラタナゴ』や、全身が透明で骨や内臓までもが透けて見える『透明鱗バラタナゴ』、淡い黄色の体色が特徴的な『イエローバラタナゴ』など、意外と種類が豊富なのが特徴です。

観賞魚としては少し地味なイメージのあるタナゴですが、透明鱗の個体はどれも淡い体色が水草にもよく映えます。穏やかな性格ので混泳が容易なうえに、水質にもあまりうるさくないため、初心者の方にもおすすめです。

ピラニア、メチニス

ピラニアやメチニスにも透明鱗を持つ個体が稀に出現します。

それらは”スケルトン“という名で区別されており、どの品種もとても希少性が高いです。

中でも『スケルトン・スポッテッド・メチニス』は、淡いイエロ~ピンクの体色に黒くて大きな目、繊細なスポット模様が人気の品種。メチニスはピラニアに似た風格のある魚ですが、食性は雑食で草類や人工餌などもしっかり食べてくれるので、比較的飼育がしやすいとされています。

アロワナ

同じく”スケルトン”の名で呼ばれる透明鱗を持つアロワナは、専門店でも滅多に入荷しないほどのレア品種で、かなりの高値で取り引きされています。

有名どころは『スケルトンシルバーアロワナ』や『スケルトンスーパーレッド』など。どれもノーマルの鱗にはない、淡い体色が魅力です。

また、やはりアロワナも透明鱗の個体だとエラ蓋部分が赤く見えることが多いようで、それも一つのチャームポイントになっています。

透明鱗の鑑賞性を高める方法

透明鱗の魚の特徴的な淡い体色は、ちょっとした工夫で鑑賞性をより高めることができます。

以下からは透明鱗の鑑賞性を高める方法について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

照明の色や強さを変えてみる

まずは照明の色や強さを調節してみましょう。

繊細な体色の透明鱗個体は、ライトの色味や強さによって見えづらくなってしまうことがあります。

さまざまなカラーを演出できるマルチカラーの照明を設置して、淡い体色が引き立つように調節をしてみましょう。

飼育容器や砂利、バックスクリーンにこだわる

飼育容器やバックスクリーンの色によっても、印象が大きく変わります。

例えば白くて淡い魚の場合は黒い背景によく映えますので、バックスクリーンや砂利、飼育容器の底板のカラーを黒いものに変えてみてもいいかもしれません。

飼育する魚の色味や雰囲気に合うものを選んでみましょう。

まとめ:透明鱗とは!魅力と透明鱗を持つ魚種・鑑賞性を高める方法をご紹介

今回は透明鱗を持つ魚の魅力や種類、透明鱗の鑑賞性をさらに高める方法などについて解説をしました。

透明鱗を持つ魚たちは繊細な可愛らしさ、柔らかい美しさを兼ね備えており、他では見られない個性的な姿で人々を楽しませてくれます。

透明鱗を持つ魚を飼育する際には、照明やバックスクリーンなどにもこだわってみると、より美しい姿を堪能することができるでしょう。

金魚やメダカ、タナゴ類であれば比較的容易に入手できますので、飼育をする際はぜひこの記事を参考にしつつ、透明鱗の美しさを味わってみてください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談

![【めだか物語】白透明鱗めだか 未選別 稚魚 SS~Sサイズ 10匹セット / 紅ほっぺ [生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/41DjPAhg03L._SL500_.jpg)