水換えが逆効果になるタイミングとは!プロがメンテナンスしない状況

投稿日:2025.01.15|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

水換えは魚の健康を維持する上で必要不可欠なメンテナンスの一つです。魚の排泄物や餌の食べ残しによって汚れた水を交換することによって、速やかに水質改善できます。

しかし、良いことばかりに見える水換えは、タイミングを間違えるとかえって魚の健康を害すこともあります。

良かれと思ってやったことが悪い方向に転んでしまうと本当にショックですよね。

そのような失敗を起こさないためにも、今回は水換えが逆効果となる状況について解説します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとに水換えが逆効果になるタイミングを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

水換えはアクアリウムのなかで絶対的なメンテナンス方法です。

飼育水中の余分な成分=汚れを排出するために、定期的に行いますが、水槽や生体の状況によっては逆効果になることがあります。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、水換えを控えるべきタイミングなどについて解説します。

水換えが逆効果になるケースを動画で解説!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

水換えして調子が悪くなってしまう原因を音声付きで解説します。

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

熱帯魚育成に役立つ情報や、アクアリウムの運用方法を動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

水換えが逆効果になるタイミング5つ

水換えは水槽の維持に欠かせませんが、やりすぎは逆効果となることも。

水換えによる水温や水質、pHの変化は予想以上に大きな影響を生体に与えてしまう可能性があるからです。

ここでは、水換えを行ってはいけないタイミング5つを解説します。

新しい生体の投入日

新しい生体はまだ水槽に慣れていません。水質の違いや混泳魚の存在など新しい環境によるストレスによって、体調などがとても不安定な状態といえます。

この段階で水換えしてしまうと、水質が変わるため、さらに負荷がかかってしまいます。

また、水量の変動や人の手が入ることで怯えてしまい、慣れるまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。

冬にお湯が使えない時

水温の変化によるダメージはとても大きく、時には多くの魚に影響を与えてしまうことも。

そのため、寒い季節にお湯が出ない環境での多量の水換えは控えましょう。また、お湯が用意できたとしても、無理な水換えは避けたほうが良いです。

2~3℃変わっただけでも魚にとっては大問題。致命的にはならなくても体調を崩す可能性があります。

これは、熱帯魚でも金魚・メダカなどの観賞魚でも同じです。

ろ過フィルターを掃除した直後

掃除と同日にたくさん水換えをしてしまうと、さらにバクテリアが減少するため、控えたほうが良いでしょう。

バクテリアの減少は浄化作用の低下につながるので、過度な水換えは水槽の状態を不安定にさせてしまう可能性があります。

これは、ろ材を交換する際も同じです。

とはいえ、ろ過フィルター掃除と水換えを同時に行うこともあります。

バクテリアは底砂などにも住み着いているため、底砂掃除を控えめにすればトラブルを回避しやすいです。

pHを低く抑えたい時

pHが低い水=酸性傾向です。

熱帯魚の中には酸性よりの水を好むものも少なくありません。

良く知られているものでは、エンゼルフィッシュやディスカス、ネオンテトラを代表とするテトラ系は弱酸性の水を好みます。

これは、原産地であるアマゾンのpHに近いためです。

pHは生体の健康や餌食い、繁殖などさまざまなことに影響するので、過度な水換えはそれらのバランスを崩してしまう可能性があります。

そのため、生体の性質にあわせて水換え頻度を決めましょう。

また、酸性傾向の水槽は足し水で運用することも多いです。

塩水浴や薬浴をしている時

薬浴の場合、濃度を計算して薬を添加しているので、薄まってしまえば効果は期待できません。

薬浴期間中は、薬を同じ濃度にした水で水換えを行いましょう。

既定の期間が終わった場合には薬を抜く意味で大幅に水換えを行って大丈夫です。

これは、塩水浴でも同じことがいえます。

淡水魚は体から余分に水分が出ていかないよう調整しながら生活しています。

塩水浴は体液と水の塩分濃度を近づけることによって、自分で調整する負担が軽くなり体力を回復しやすいのです。

そんな状態のときに、塩分を含まない真水で多量の水換えをしてしまうと、楽な状態から急に負荷がかかってしまうことがあります。

水換えをしすぎるとどうなる?

水換えには水質改善というメリットだけでなくリスクもあります。

魚にとっての水は人間にとっての空気と同じ。それが、急に変わるとなれば影響を受けないはずがありません。

魚の健康を害してしまったり、水質が不安定になったりなど、適切でない水換えが原因でせっかく保っていたバランスを崩してしまうこともあります。

ここでは、水換えをしすぎることで起こる悪影響についてご紹介します。

生体が調子を崩す

水温やpHが急激に変動すると、生体が調子を崩してしまうことがあります。

いわゆる、「水温ショック」「pHショック」です。軽度なものであれば次第に慣れ回復しますが、ダメージが大きいとそのまま死んでしまうこともあるのです。

元の水と新しい水の水温やpHが大きく違えば、それだけ影響も大きくなります。pHは試験紙やpHメーターなどで値を確認し、急激に変わらないようにしましょう。

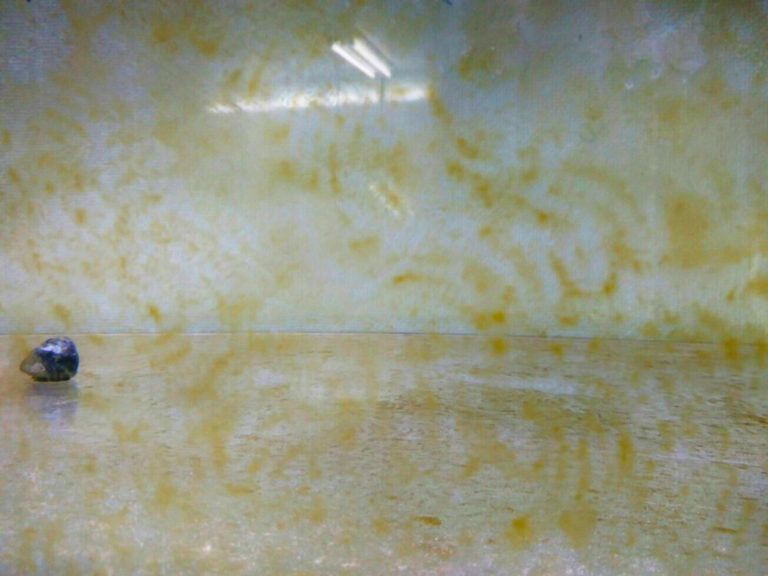

茶コケが生える

水換えによってバクテリアが少なくなると水質が安定しなくなり、その結果、茶コケが生えやすくなってしまいます。

また、水道水には茶コケの養分となるケイ素が含まれているため、頻繁に水換えしてしまうとそれだけ茶コケを増殖させてしまいかねません。

バクテリアが不十分だと茶コケの他にも白カビが発生するリスクもあります。

適切なタイミングで適度な水換えを心がけましょう。

病気が広がる

水換えは時として病気を広げてしまうことがあります。

白点病はアクアリウムでは珍しくない病気なので、経験がある方も少なくないのではないでしょうか。

白点病は水温の急激な低下によって発症することがあります。水換えの際、温度調整が不十分で水温が下がり、白点病が一気に広がってしまうことも。また、白点病の対処法として普段より多めに水換えする場合がありますが、このときに水温を下げてしまうと蔓延してしまう可能性があります。

病気の際の水換えは温度調整をしっかり行い、細心の注意を払うようにしましょう。

まとめ:水換えが逆効果になるタイミングとは!プロがメンテナンスしない状況

水換えは水質改善には最も手早く、効果のあるメンテナンス方法です。

ただ、状況によっては逆効果となってしまうこともあります。飼育している魚にはいつまでも健康でいてもらいたいものです。

そのためにも、リスクを把握した上で適切な方法、頻度で水換えを行いましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談