メダカ水槽に発生するコケ対策!種類ごとの対策やコケを食べる生物を紹介

投稿日:2021.10.22|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

メダカの飼育を始めてしばらくは水槽内も綺麗な状態を保っていますが、日が経ってくると水槽内にコケが生えてくることが多いです。

アクアショップやホームセンターのペットコーナーでは、さまざまなコケ対策グッズが販売されています。 しかし中には水槽内の水草や、メダカに悪い影響を与えてしまうものもあるんです。

コケは一度出るととても面倒なので、できることならコケが発生しない環境を作ることが大切です。またコケが発生してしまったのなら、メダカや水草に優しいコケを食べてくれる生物を入れることで、メダカや水草へのダメージを減らすことができます。

今回はメダカ水槽に発生しやすいコケの種類や対策、そしてコケを食べてくれる生物をご紹介します。

目次

メダカ水槽にコケが発生する原因とは?

メダカだけに限らず、金魚・熱帯魚飼育や海水魚飼育でもコケは発生します。

コケの主な発生原因は

- 太陽の光が当たる時間が長い

- 餌の食べ残しやフンなどからコケが好む物質が水中に発生している

- 水草に与えた肥料が多すぎて、水中に栄養分が溢れすぎている

- 水質が悪化している

このようなことが考えられます。

初期段階では人の手でコケを取り去ることも可能ですが、一度コケが大量発生すると完全に除去するのは難しいです。

また頻繁にコケ取りのために掃除をしていると、メダカにストレスを与えることにもなるので、コケが発生しない環境を作ったり、コケを食べてくれる生物を入れて対処する方法がベストと言えます。

メダカ水槽に発生するコケの種類

金魚飼育や熱帯魚・海水魚飼育でも水槽内にコケは発生しますが、メダカ水槽でも発生しやすいコケは「茶ゴケ」、「アオミドロ」、「スポット状藻」の3つです。

市販のコケ除去薬を使うという対策方法がありますが、メダカや水草に影響が出る場合があるので、あまりお勧めはできません。

コケには他にもいくつか種類がありますので、コケの種類を知りたい人や、原因と対策を知りたいという人はこちらの記事もご覧ください。

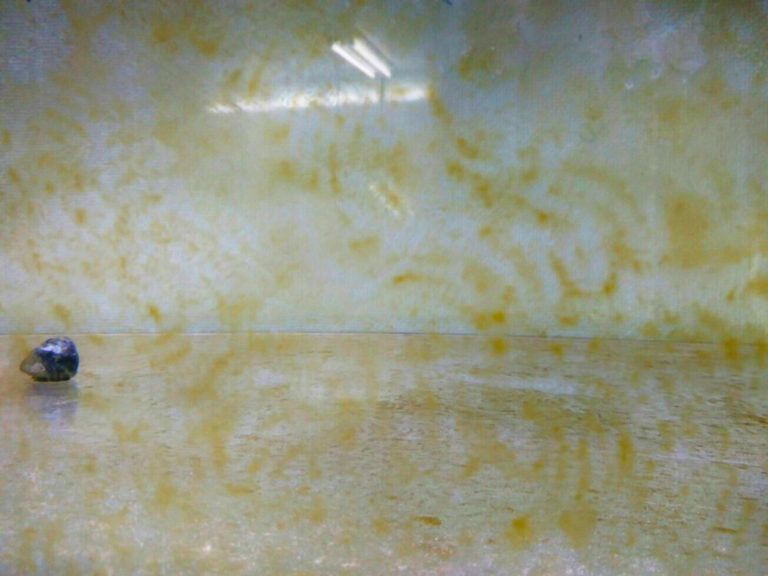

茶ゴケ

メダカの飼育を始めて水槽内に最初に発生しやすいのは、「茶色ゴケ」です。水槽のガラス面や水草の表面、底床などさまざまなところに発生していきます。

コケの分類としては「珪藻(けいそう)」という種類にあたります。

水槽内のろ過バクテリアがうまく働いていない状態で、栄養のあるソイルを使用したり、餌の食べ残しやフンが多く水中に栄養分が豊富な状態で発生しやすいです。

こすると簡単に取れるので、市販のコケ用のクリーナーなどで手でこすり取るか、コケを食べてくれる生物を入れて食べてもらうという方法があります。

茶ゴケに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

アオミドロ

「アオミドロ」は「糸状のコケ」です。茶ゴケと同じように、水中に栄養分が豊富な状態で発生し、茶ゴケと同じくメダカ水槽内で発生しやすいです。

水中の栄養分が豊富なことと、日光や照明に長時間当たっていることが原因になることが多いです。

人間の手で完全に取り除くのは難しいので、アオミドロを食べてくれる生物を入れることで対処することができます。

糸状コケについてはこちらの記事も参考にしてください。

スポット状藻

「スポット状藻」は緑色をしている2ミリ前後のコケで、水草や水槽のガラス面に発生します。最初は1つ、2つと小さな点でしかありませんが、時間がたつと広範囲に発生するので、ガラス面についたものなどは市販のコケ取り用のスクレーパーなどで除去します。

しかし発生頻度が多くなると、掃除するのも手間になるのでスポット状藻を食べてくれる生物を水槽内に入れてあげたほうが見た目もよく、メダカにもストレスを与えにくいです。

メダカ水槽に発生するコケを食べる生き物はどんなものがいる?

アクアリウムではコケを食べてくれる生物は意外と多いです。

今回はその中でもメダカと相性がよい、コケを食べてくれる生物をご紹介しましょう。

コケ対策の生物についてはこちらの記事も参考にしてください。

メダカ水槽のコケを食べる生き物1:石巻貝

「石巻貝」は淡水~汽水域に生息している貝で、アクアリウムではコケ取り対策として有名です。ガラスについているコケを食べてくれる貝で、糸状・スポット状藻や茶ゴケを食べてくれます。

ひっくり返ると自力で起き上がれないことと、水槽から脱走することがあるので注意してください。また淡水の場合は卵は孵化することはありませんが、ガラス面などに産み付けるので見つけ次第除去しましょう。

メダカ水槽のコケを食べる生き物2:タニシ

川や湖、沼などにいる「タニシ」は水槽内のコケを食べてくれるうえに、水槽内の水質を浄化してくれます。

ただし繁殖力が強いので、タニシにとって環境が良い状態だと、想定以上に増えてしまうことがあるので気を付けましょう。増えすぎると餌が足りなくなる場合があります。

メダカ水槽のコケを食べる生き物3:オトシンクルス

熱帯魚飼育で水槽内のコケ取り要因として知られている、「オトシンクルス」はメダカと混泳することが可能です。

コケは食べますが水草を食べることがないと言ってもよいくらいで、見た目も可愛い熱帯魚で、茶ゴケやスポット状藻を食べれくれます。

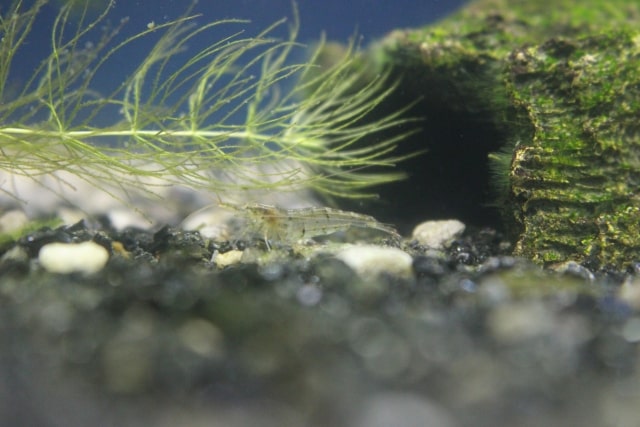

メダカ水槽のコケを食べる生き物4:ミナミヌマエビ

「ミナミヌマエビ」はヤマトヌマエビよりも、体が一回り小さいエビです。アオミドロやヒゲ状、糸状のコケを食べてくれます。水槽内での繁殖が可能なので、複数水槽内に入れていると自然と増えていることがあります。ヤマトヌマエビのように水草を引き抜くことはありません。

メダカ水槽のコケを食べる生き物5:ヤマトヌマエビ

「ヤマトヌマエビ」は糸状のコケや茶コケを食べてくれます。しかしコケ以外の餌になるもの(メダカの餌の食べ残しなど)が多いと、コケを食べなくなります。コケ掃除のために水槽に入れるのであれば、ヤマトヌマエビへの餌やりは週1回くらいで大丈夫です。

根張りの弱い水草を抜いてしまうことがあるので、水槽レイアウトに水草を使用している時は注意してください。

ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

メダカ水槽にコケを発生させないためにはどうしたらいい?

コケは一度発生してきれいにしても、発生する原因を絶たないことには意味がありません。

水槽内にコケを発生させないためには、次の点に注意しましょう。

コケの発生原因と対策については、こちらの記事もご覧ください。

水槽の置き場所や照明の点灯時間

太陽の光が長時間当たりやすい場所や、長時間照明をつけていることがコケの発生原因になることがあります。長時間日光が当たる場所に水槽を置いているのなら、水槽の場所を移動する、照明を使っているのであれば点灯時間を短くしましょう。

照明とコケの関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

餌を少な目にする

メダカは餌があるだけ食べてしまいますが、一度に食べきれない量を与えていると、水槽の底に食べ残しが沈んでしまいます。この食べ残しの栄養分が水に溶けだしてコケの栄養になるのです。そのため、餌は1度に与える量はやや少なめにして、1日2~3回に分けて与えます。

水槽に水草を入れる

水槽の水に含まれている栄養分はコケの栄養になりますが、水草にとってもごちそうなんです。水草は基本的に水中の栄養分を吸収して、光合成を行うことで成長するので、ある程度水中の栄養分を吸収しコケの発生を防いでくれます。

水草の肥料を少な目にする

メダカ水槽に入れる水草は、カボンバやマツモ、アナカリスが多いです。生育状況があまり良くなくて水草用の肥料を与えている場合は、水草の肥料はコケの肥料にもなってしまうので、肥料をあげるのをいったんやめてみましょう。

水槽内の掃除をする

水槽の底床にはメダカのフンや、餌の食べ残しなど溜まっています。ぱっと見綺麗に見える水槽でも、ピンセットなどで底床を少しかき混ぜると、ものすごい量のごみやフンが水中に舞うことが多いです。

餌の食べ残しやフンは、少量であれば水槽内にいるバクテリアが分解してくれますが、汚れ過ぎていると分解が追い付きません。そうなると水質がどんどん悪化して、コケが発生しやすくなります。

水槽の掃除については、こちらの記事で詳しく解説しています。

水換えをこまめに行う

水槽でメダカを飼育している場合は、最低でも週1回くらいのペースで、全体の3分の1くらいの水換えをしましょう。定期的な水換えを行うことで、水質の悪化を防ぎコケの発生も抑えることができます。

水換えについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

メダカ水槽に発生するコケ対策!種類ごとの対策やコケを食べる生物を紹介まとめ

メダカ水槽にコケが発生した場合は、水質悪化や水中の栄養分が多くなりすぎていたり、長時間日光や照明に当たりすぎていることが原因になる場合が多いです。

コケ処理の手間を省きたいのなら、エビや貝類などコケを食べてくれる生物を入れるのが一番です。

しかしコケが発生しないよう、日頃から掃除や餌の量などに注意し、水換えや底床の掃除をこまめに行うことが一番の対策になります。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談

投稿されたコメントやご相談と回答

オトシンクルスの寿命は何年ほどですか

約3年程です。

こちらのコラムもご参照ください。

・お魚図鑑 オトシンクルス

https://t-aquagarden.com/column/zukan_otocinclus

よろしくお願いします。