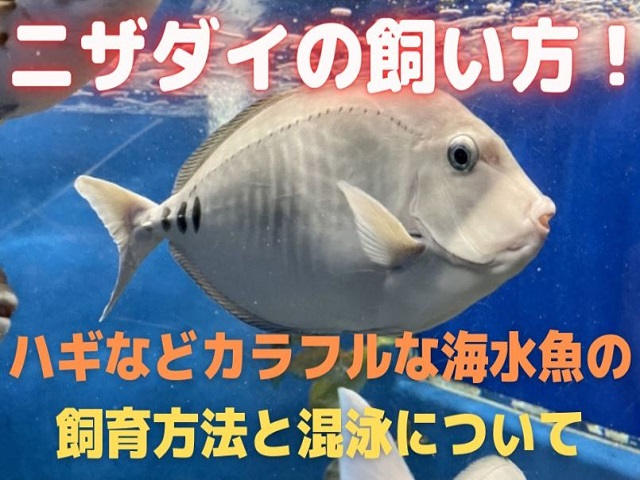

ニザダイの飼い方!ハギなどカラフルな海水魚の飼育方法と混泳について

投稿日:2023.04.03|

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

マリンアクアリウムで人気のニザダイは、カラフルな体色と尖ったおちょぼ口が可愛らしいハギの仲間です。

例えば、カクレクマノミの相棒としても親しまれている『ナンヨウハギ』や、イエローカラーが鮮やかな『キイロハギ』もニザダイ科に属します。

大きさは中型~大型が多く、品種によっては90cm以上の水槽が必要ですが、圧倒的な存在感で水槽のメインにもおすすめです。

比較的穏やかな性格をしていることから、水槽サイズに余裕を持たせれば小型魚との混泳も可能、草食性で水槽内のコケを食べてくれるお掃除役としても活躍します。

このコラムではそんなニザダイ(ハギ)の特徴やおすすめの品種、餌、混泳の相性などをご紹介します。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにニザダイの飼育方法と混泳についてを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

- ニザダイとはハギとも呼ばれる海水魚!カラフルな種類は観賞魚としても人気だよ尖った口と美しい体色、水槽の主役にもなる存在感が魅力!

- ニザダイは大型に育つ!飼育にはオーバーフロー水槽がおすすめ!種類によるが、60cmワイド~90cm水槽以上で飼育できるよ

- 口が小さく比較的温和なため、同種以外とは混泳しやすいよ十分な広さの水槽で混泳させよう!

- アクアリウムで人気なニザダイの仲間をご紹介!ナンヨウハギやパープルタンなど!

ニザダイ科には、ナンヨウハギなど色とりどりのポップで見応えがある海水魚が多く属しています。

草食性が強く小型魚との混泳も可能、品種によっては60cm水槽でも飼育することができますが、病気に弱いため水質を綺麗に保つための工夫が必要です。

環境さえ安定していれば総じて丈夫で、長期飼育ができるため、しっかり飼育方法を確認しておきましょう。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、ニザダイの飼育方法と混泳についてを解説します。

ニザダイとは

アクアリウムのニザダイは『スズキ目ニザダイ科』に分類される、一般的に『ハギ』と呼ばれる海水魚たちのことを指します。

一部の地域ではニザダイが食用魚として親しまれていますが、観賞用のニザダイはこの魚とは別物です。

東アジア沿岸のサンゴ礁や岩場などでよく見られ、暖かい海水を好む熱帯性海水魚の一面を持ちます。

体長20~40cmほどの品種が多く、鮮やかな体色から観賞魚として古くから親しまれてきました。

ここでは、ニザダイの特徴や人気の品種をご紹介します。

ニザダイの特徴

ニザダイの大きな特徴は、木の葉のように平たい体と突き出したように尖った口です。

おちょぼ口のようで可愛らしいこの口の形は、サンゴや岩にへばりついた藻をついばむためのもの。

プランクトンなども口にしますが、基本的には海中に生える藻や海藻を好んで食べる草食性の強い魚で、水槽ではコケを食べてきれいにしてくれるお掃除役を担うこともあります。

ニザダイはトゲに注意!

ニザダイは、背びれや尾びれの付け根やスポット上に非常に鋭い棘を持っています。

この棘は触れると人間でも怪我をするほど鋭利なため、メンテナンスの時などにうっかり触れてしまわないよう注意してください。

また、最近の研究ではこの棘に毒があるということも判明しています。

人に危害を加えるほど強力な毒ではありませんが、鋭利な棘と毒を持つ魚であるということを常に頭に入れてお世話をするようにしましょう。

人気のニザダイ

ニザダイは、色彩豊かで存在感のある品種が多く人気が高いことから、アクアリウムショップでも取り扱いが豊富です。

ここでは、ニザダイの人気種、代表種を5種類ご紹介します。

ナンヨウハギ

ナンヨウハギは、鮮やかな青の体に黒の模様と黄色いひれが特徴的な海水魚です。

アニメ映画のキャラクターとしても有名で、子供にも人気があります。

草食性で水槽のコケなどもよく食べますが、動物性の餌も好みますので、冷凍イサザアミなどの動物性の餌と草食魚用フードをバランスよく与えましょう。

ヒレナガハギ

その名の通り上下に大きく伸びるひれが特徴のヒレナガハギは、体長40cm前後まで成長する大型の海水魚です。

強い草食性で、ライブロックや水槽壁面のコケや藻類を積極的に食べてくれます。ただ、植物質が不足すると痩せてしまうので、草食魚用の人工飼料も十分に与えましょう。

また、渦鞭毛藻を食べた野生種がまれにシガテラ毒をもっていることがあります。口にしない限り問題ありませんが、採取してきた個体を混泳させる時は注意してください。

ゴマハギ

体長15~20cmほどとニザダイの中では比較的小さめのゴマハギ。

くすんだ黄色~茶色のグラデーションに白い模様が基本のカラーですが、鮮やかな黄色を持つ『黄化個体』や青みが強い『ブルーフェイス』など、変異個体が多く流通しています。

飼育環境に慣れやすく丈夫で、人工飼料も問題なく食べてくれるので、飼育がしやすいのも魅力です。

パープルタン

紅海のあたりに生息するパープルタンは、ブルーの体に黒のライン模様、黄色の尾びれという、いかにも海水魚らしい風貌です。

成魚になっても20~25cm程度とニザダイの中では小柄ですが、病気に弱くデリケートなため、飼育はやや難しい部類に入ります。

餌は草食魚用の人工飼料をメインに与えますが、餌付かない場合はウミブドウなどを与えながら徐々に慣らしていきましょう。

キイロハギ

キイロハギは、国内でも高知県以南の沿岸域で見られる、その名の通り全身が黄色のとても鮮やかな色彩を持つ海水魚です。

これまでご紹介したハギの中では特に小さく、10~15cm程度で成長が止まります。

飼育環境では、コケを良く食べるお掃除生体としても重宝します。ただ、コケだけでは痩せてしまいますので、必ず人工飼料を与えましょう。

たまに乾燥オキアミを砕いて与えて、カルシウムを補給させると、健康に育ちやすいです。

ニザダイの飼育方法

続いてはニザダイの飼育方法について解説します。

ニザダイ科に属するハギの仲間たちはよくマリンアクアリウムに取り入れられていますが、実は水温や水質の変化に弱くデリケートで、病気にもかかりやすい、少し飼育の難しい魚が多いです。

しかし、ニザダイに合わせた環境を維持していれば、安定して飼育することができますので、最初からしっかりと機材を揃えて環境を作り上げていきましょう。

おすすめの水槽サイズ

ニザダイの多くは中型~大型に分類されますので、飼育するにはそれなりに大きな水槽が必要となります。

~20cm程度の比較的小さなゴマハギやキイロハギならば、オーバーフロー式ろ過を採用した60cm水槽で飼育することが可能です。

それ以上に大きくなる品種や、外部式フィルターなど他のろ過方式を選択する場合は、90cm規格水槽(90×45×45)以上の大きさのものを用意しましょう。

90cm規格水槽ならば、サンゴやライブロック等を配置したレイアウト水槽や、他種との混泳を十分に楽しむことができます。

より大きく成長しやすいナンヨウハギやミヤコテングハギを飼育するならば、更に大きな奥行き60cm以上の水槽が理想です。余裕が生まれて終生飼育しやすくなります。

ニザダイに向いているろ過装置

多くの海水魚水槽と同様に、ニザダイを飼育するためのろ過方式は、

- オーバーフロー式

- 外部式フィルター

の2択です。基本的には水槽の大きさと飼育する魚種に合わせてろ過方式を決定します。

まず、どの魚種、水槽サイズにしても一押しはオーバーフロー式です。

ニザダイの仲間は病気にかかりやすく水質、水温をしっかり管理することが求められるため、高いろ過能力がありなおかつ、水槽用クーラーや殺菌灯などの飼育機材を取り付けられるオーバーフロー式が一番長期管理に向いています。

しかし、オーバーフロー式は水槽や水槽台にも加工が必要でオーダーメイドになることも多く、初期費用が高額になりやすいのがネックです。

そこで、二つ目の選択肢として挙がるのが外部式フィルターです。外部式フィルターも高いろ過能力を備えており、機種を選ぶ必要はありますが水槽用クーラーや殺菌灯などを取り付けることができます。

ただ、どうしてもオーバーフロー式に比べるとろ過能力が劣るため、餌をよく食べて水を汚しやすい大型のニザダイはオーバーフロー式一択、比較的小さな品種はオーバーフロー式か外部式フィルターを予算や水槽サイズに合わせて選ぶのが良いでしょう。

プロテインスキマーや殺菌灯の必要性

続いてプロテインスキマーと殺菌灯の必要性についてです。

プロテインスキマーは、簡単に言うと水中にある糞やゴミ、不純物などを吸着して取り除く、海水水槽専用のろ過装置です。サンゴ飼育には欠かせない機材ですが、ニザダイの飼育でもあると水が汚れづらく、水質が安定しやすくなるため、取り付けておいて損はありません。特に、大型魚や食欲旺盛な魚種の場合はあると重宝します。

また、病気にかかりやすいニザダイ飼育では、病気の予防が長期飼育する上での課題となりますが、そこで心強い味方となるのが殺菌灯です。

殺菌灯は病気の原因となる寄生虫や菌を抑制する効果があるとされており、特に白点病予防には高い効果を発揮します。コケの元となる胞子も抑制してくれるため、コケが生えづらくなりきれいな環境を保てるのも利点です。

プロテインスキマーも殺菌灯も飼育に必須と言うわけではありませんが、あると長期飼育につながる環境を維持しやすくなりますので、予算に合わせて設置を検討してみましょう。

ニザダイの餌

ニザダイの餌は、基本的に人工飼料をメインに与えます。

草食性の強い魚ですので、キョーリンの『ひかりプレミアム 海藻70』や『メガバイトグリーン』など、草食魚向けの餌がおすすめです。

栄養バランスを保つために、おやつ感覚で冷凍イサザアミなどの活餌を与えるのも良いでしょう。

また、デリケートな個体や品種によっては、なかなか人工飼料に餌付かないことがあります。この場合は、冷凍の海ブドウや海藻を人工飼料と一緒に与えながら、徐々に慣らして行くと良いです。冷凍の海ブドウや海藻はインターネット通販などで入手できますが、急ぎの場合は身近にあるキャベツなどの葉物野菜でも代用できます。

ニザダイの混泳について

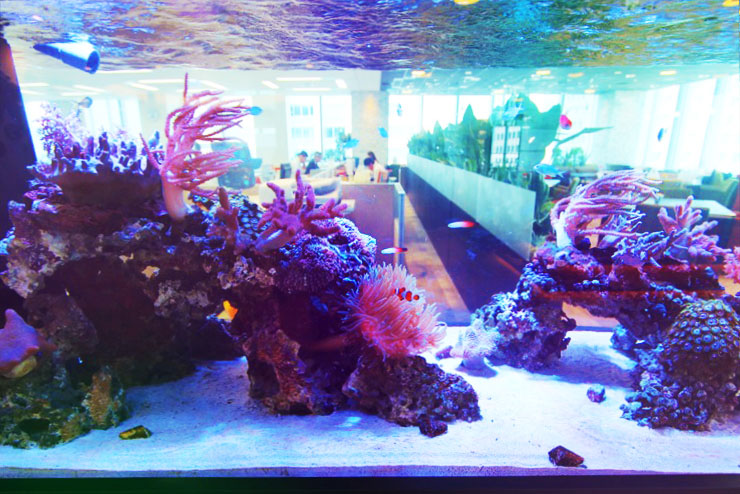

マリンアクアリウムの醍醐味の一つといえば、他種やサンゴとの混泳ではないでしょうか。

サンゴの中を様々な種類の海水魚が泳ぐマリンアクアリウムは、とても絵になりますが、そこで注意しなければならないのが、ニザダイの混泳相性です。

ここからは、ニザダイの混泳についてお話します。

海水魚との相性

草食性の強いニザダイは、基本的に他の海水魚や生き物を襲うことがありませんので、他種との混泳が可能です。

例えば映画でもお馴染みのカクレクマノミとナンヨウハギの組み合わせは、楽しくポップな雰囲気で高い人気を誇ります。

寄生虫や粘膜を食べてきれいにしてくれるホンソメワケベラと混泳させれば、体調の維持に効果的です。ちなみにホンソメワケベラは、水槽に1匹が基本ですので、複数匹飼育できない点にはご注意ください。

混泳を成功させるポイント

他種との混泳が可能なニザダイですが、成魚になると縄張り意識が強くなって攻撃性が増すことがあります。

そのため混泳を成功させるには以下の2つのポイントを守ることが大切です。

- 余裕のある大きめの水槽で飼育すること

- 隠れ家を用意すること

狭い空間に多種多様な海水魚がいる環境は、生体にストレスがたまり、いじめや体調不良につながります。またいざという時に逃げ込めたり、一休みできる隠れ家があることも、混泳には欠かせません。

そのため、混泳をするならば、飼育数に対して余裕を持った水槽に、ライブロックなどを十分に配置して隠れ家を用意した環境を作りましょう。

同種間の混泳はNG

ニザダイは同種間同士だと、縄張り意識から気が荒くなり、かなり激しいケンカに発展することも珍しくありません。

複雑なレイアウトを施して縄張りが接触しないようにするなど、工夫をすれば成り立つこともありますが、基本的には同種の混泳は避けた方が無難です。

エビ・貝類との相性

ニザダイは、エビ類、貝類との混泳も可能です。小さな生き物ですがニザダイが襲うようなことはありませんので、問題なく共生できます。

エビ類でおすすめなのはスカンクシュリンプで、ホンソメワケベラと同じくニザダイの体表やエラ内部の寄生虫を食べてくれるクリーナフィッシュの役割を担います。スカンクシュリンプも水槽に1匹が基本で、同種混泳はできません。

貝類でよく見かけるのはマガキガイです。マガキガイは他の魚が食べ残した餌や水槽に生えたコケを食べてきれいにしてくれるため、数匹入れておくと水槽環境の維持に重宝します。

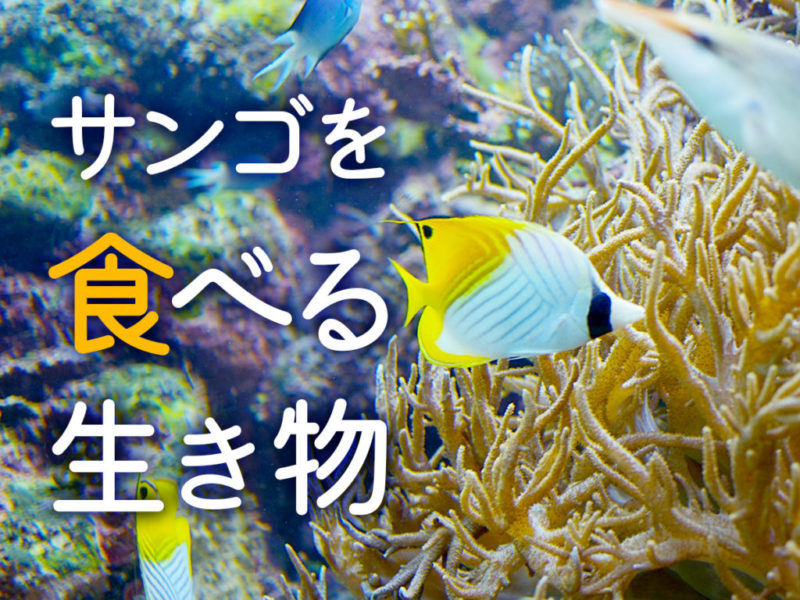

サンゴとの相性

ニザダイは元々サンゴ礁に生息する海水魚ですので、基本的にサンゴとの混泳も問題ありません。

ただし、サンゴの状態やサンゴの種類によっては、まれにサンゴをつついて食害を起こしてしまうことがあります。

サンゴが食べられてしまうのを防ぐには、まず、サンゴの状態を良好に保つことが重要です。

プロテインスキマーなどの飼育機材を使って水質の維持を心がけましょう。

また、サンゴの種類にも気を付けます。一般的にポリプの大きいLPSが食害に合いやすいのでこれらのサンゴを避けて、飼育のしやすいソフトコーラルを選ぶと、トラブルを防ぐことがでできます。

まとめ:ニザダイの飼い方!ハギなどカラフルな海水魚の飼育方法と混泳について

今回は、ニザダイ(ハギ)の特徴やおすすめの品種、餌、混泳の相性などをご紹介しました。

ニザダイ科には、ナンヨウハギやキイロハギなど、カラフルで海水魚らしい華やかな雰囲気の魚が多く属しています。中型~大型の存在感のある魚たちです。

同種同士では気が荒くなることがありますが、他種との混泳なら問題ありません。

小型種ならば60cmオーバフロー式水槽でも飼育できますが、大型種や他種との混泳水槽ならば90cm以上の水槽を用意すると上手くいきやすいです。

病気に弱い面はありますが、環境を整えてあげれば長期飼育も可能なニザダイを、ぜひ皆さんの水槽にお迎えしてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談