水槽が臭う原因と対策を6つに分けて解説!臭う理由を知り解消しよう

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

アクアリウム水槽は生き物を扱うため、どうしても臭うことがあります。

とはいえ、ろ過サイクルが出来上がった水槽は土のような微かな匂いがするだけで、特別に気になるようなことはありません。

しかし、調子の崩れた水槽やコケが生えすぎた水槽などは「なんだか臭い・・・」と感じることも。

このコラムでは水槽が臭う原因と対策を6つのケースに分けて解説します。

水槽の臭いが気になる場合には是非、参考にしてください。

目次

プロアクアリストの意見をもとに水槽が臭う原因と対策について解説

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するプロアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

水槽や熱帯魚自体が臭うというより、汚れなどが蓄積することによって、臭いのもとが発生します。

日頃のメンテナンスを工夫するだけで、気になる匂いは撃退できるので原因を探って対策していきましょう。

ここでは、水槽が臭う原因と考え方を解説します。

水槽の臭い対策を動画でもご紹介!

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

水槽からなぜ臭いが発生するのかを音声付きで解説します。

トロピカではYouTubeチャンネル『トロピカチャンネル』を公開しています。

熱帯魚飼育のトラブルへの対処法などを動画でわかりやすく解説しています。

チャンネル登録をぜひお願いします!

水槽の嫌な臭いの原因6つと対策・解決策

水槽が臭ってきたとき、その原因は以下かもしれません。

- 水槽に対して生体の数が多い

- 餌の与えすぎ

- 見えにくい部分(砂利やろ過器)の汚れ

- コケが繁茂している

- 生き物が死んでしまった

- 嫌気層が広くできていた

それぞれのケースをみていきましょう。

水槽が臭う原因その1:水槽に対して生体の数が多い

過密飼育は十分なろ過装置のパワーがあれば可能なこともありますが、基本的には水槽の容量オーバーを招きます。

すると、水の汚れにろ過が追いつかず、臭いが発生してしまうのです。

対策としては、水槽の内容を見直すことが嫌な臭いを無くす結果につながります。

水槽に対して最適数の生体を飼育しましょう。

水槽に対して最適な生体数を把握して、熱帯魚水槽の嫌な臭いを絶つ!

60cm水槽(W600×D360×H300mm)の場合、水槽の板厚にもよりますが約57~65Lほどの総水量です。

体長3cm程の小型魚ならば(65÷3=)20~21匹ほど、5cmの魚であれば(65÷5=)10~13匹ほど、などおおよその目安を持つことが出来ます。

もちろん、満水にしない場合はもう少し控えめな匹数が限界です。

このように水槽の大きさによって、飼育可能な最適の生体数があります。生体を快適に飼育するためには、やはりある程度の限度を設けることが必要になると言えるでしょう。

また、エアレーションを追加することでろ過バクテリアを活性化できるため、臭いが気になったら導入するのも良いです。

多数の生き物を飼育することで足りなくなりがちな酸素を補えます。

水槽が臭う原因その2:餌の与え過ぎ

餌の食べかすや食べ残しは、水中やろ材を汚すため、臭いが発生することがあるのです。

さらに、そうした有機的な汚れにはエロモナス菌などの細菌が繁殖しやすく、悪臭ばかりでなく、生体の病気にもつながります。

餌を求めて近寄ってくる姿や、口をパクパクする魚たちの仕草が可愛らしく、楽しくてつい餌を与え過ぎてしまいますが適量を心掛けましょう。

適度なエサやりで、水槽の嫌な臭いを絶つ!

最適な給餌量は諸説ありますが、基本的に餌を与え過ぎることは、餌が足りない場合より良くないです。

魚は十分に栄養を蓄えていれば1週間は餌を食べなくても平気です。

反対に、毎日腹が膨れるほど給餌していると肥満や消化不良にかかってしまうことがあります。

食べ残しの有無のチェックを習慣化して、健やかな飼育を心がけましょう。

また、冷凍赤虫など水が汚れやすい生餌を与える場合は、そのことを理解しつつ水換え頻度などを変えましょう。

水槽が臭う原因その3:隠れた部分(砂利やろ過器)の汚れ

ろ材の隙間や砂利・底砂には、生体のフンや餌の食べ残しなどが堆積しやすいです。

欠かさず掃除を行っているのに、普段目に付かない部分をチェックしてみると良いでしょう。

隅々まできれいにメンテナンスして悪臭を撃退しましょう。

隠れた汚れをきれいにして、水槽の嫌な臭いを絶つ!

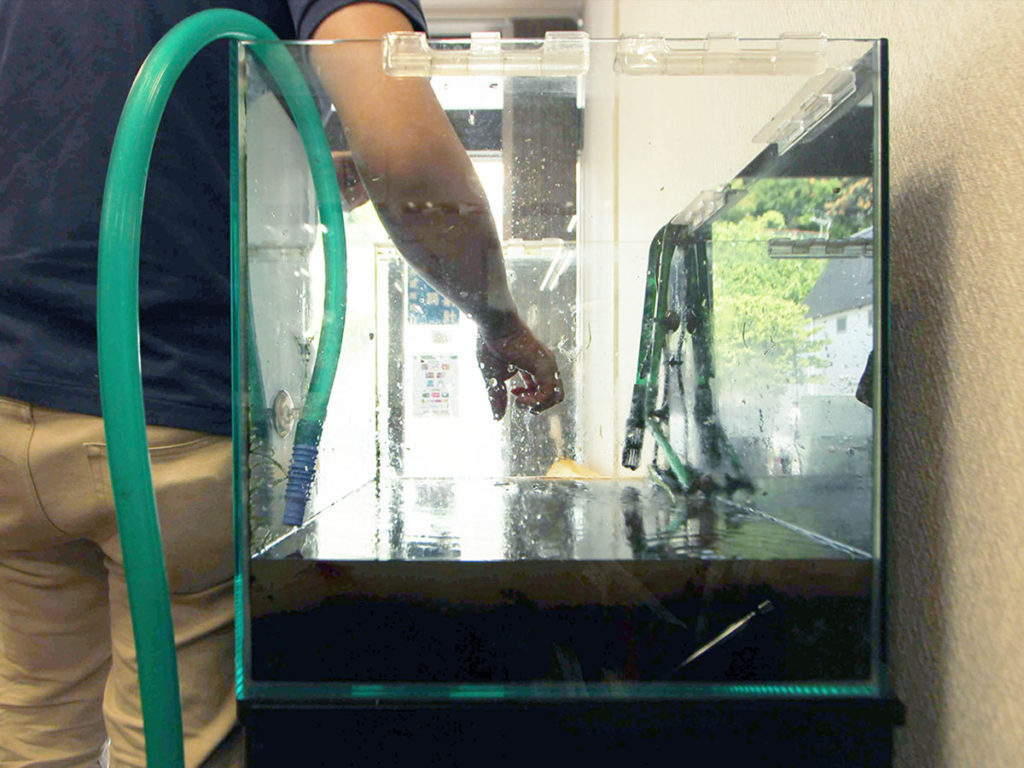

汚れが気になる場合は底砂を徹底的にクリーニングします。

濾過器の掃除は一般的には2~3か月に一度程度行っていれば悪臭を放つことはあまりないのです。

しかし、一時的にでも過密水槽であったり、餌を多く与えてしまったなどの場合には、意外にろ材が汚れています。

ウールマットに色がついていたり、セラミックろ材に汚れがついている場合にはきれいに洗浄しましょう。

- ウールマット:新しいものに交換

- セラミックろ材:飼育水ですすぐ

というように、定期的なメンテナンスを行うのですが、あまりにも汚れている場合はしっかり磨ぐように洗います。

ろ材の洗浄についてはこちらのコラムもご参照ください。

また、水換えを適宜行うことが、悪臭のない熱帯魚水槽維持のためには重要です。

水槽が臭う原因その4:コケが繁茂している

汚れが溜まるとコケ(藻類)の養分になり、水槽内がコケだらけになりやすいです。

コケは年中生えてくるため、つい放置することもありますが、それが原因で水槽が臭うこともあるのです。

コケが生えてきたら掃除や対策を行うのがベストと言えるでしょう。

コケの繁茂を抑えて、嫌な臭いを絶つ!

コケ取りは、以下の3つの方法があります。

- クリーナーやヘラで削ぎ落す

- コケ抑制剤を使用する

- コケを食べるお掃除生体を導入する など

コケを削ぎ落した後は、しっかりクリーナーポンプで排出しましょう。排出が上手くいかないと水槽中にかえって広がってしまうことがあります。

随時コケを食べてくれるオトシンクルスやヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビ、フネアマ貝などのお掃除生体を導入すると極端な繁茂を防げるのでおすすめです。

飼育生体が肉食性であったり、体長が大きい場合にはそうしたお掃除生体を襲ってしまうことがあるので、コケ抑制剤を使用しましょう。

ろ材タイプの抑制剤は濾過槽内に場所をとりますが強力なものが多く、使い勝手がいいです。

小型水槽の場合は液体タイプの抑制剤が扱いやすいです。

コケ抑制について詳しく知りたい方はこちらのコラムもご参照ください。

水槽が臭う原因その5:生き物が死んでしまった

また、水草が弱り溶けてしまっても、水槽が臭うことがあるため、生体の健康は常にチェックしておきましょう。

死んだ生体はすぐに回収!臭いが発生しないようにしよう

臭いのもとのアンモニアが発生するだけでなく、雑菌が発生する原因になります。

死後数時間でも水量によっては臭いを感じやすくなりますので、すぐに回収しましょう。

また、水草が溶けてしまった場合には必ずトリミングを行います。

溶けた部分をそのままにしておくと、ヌマエビなどの餌にはなるのですが、分解が間に合わず水質が悪化することがあります。

日頃から水槽内の状態を確認しておくことが大切です。

水槽が臭う原因その6:嫌気層が広くできてしまった

そこには酸素をあまり必要としない嫌気性バクテリアが住み着くのですが、これがアンモニアなど臭いのもとを排出するため、水槽が臭うようになるのです。

具体的には「卵が腐ったような臭い」や「ドブのような臭い」がします。

底砂の内部なので、通常時はそれほど臭いませんが底砂が舞い上がったりしたタイミングで気になることがあります。

また、魚に悪さをする嫌気性菌の住処にもなります。飼育環境としてはあまり喜ばしくない現象なため、できるだけ嫌気層ができないように管理するのが望ましいです。

とはいえ、嫌気層は少なかれ底砂を敷いた水槽には存在しています。場合によっては嫌気層をわざと作るろ過方法もあるほどです。

ここでは影響を少なくする方法をご紹介します。

嫌気層を減らすには!底砂の厚みとエアレーションで臭いを絶つ!

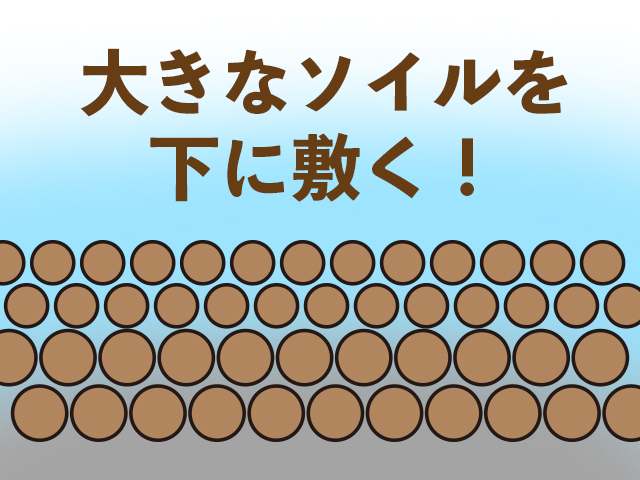

嫌気層は底砂の内部に出来上がります。つまり、極端な話底砂を敷かなければ発生しません。

通水性が悪い場所=酸素が行き届かない=嫌気層なので、エアレーションと底砂の厚みが解消のポイントになります。

水草を植えつける場合は5cm以上の底砂を敷く必要があります。

とはいえ、一年から一年半ほどでソイルは崩れていくため、定期的な交換が必要になります。

海水水槽でサンゴ砂を厚く敷く場合はマガキ貝を導入すると底砂をかき回してくれるので嫌気層ができにくく、かつ、きれいに保つことができるのでおすすめです。

まとめ:水槽が臭う原因と対策を6つに分けて解説!臭う理由を知り解消しよう

どんなに清潔にしていても、ふとした原因で臭うことはあります。

嫌な臭いはないほどいいですが、臭いは水槽の不調を示すバロメーターです。

臭いが気になる場合は、何らかの理由でろ過サイクルのバランスが崩れていると考えて良いです。

「ちょっと臭うかも?!」と思ったら、原因を究明して対策をして熱帯魚たちの健康を育んでいきましょう。

熱帯魚水槽の嫌な臭いを除去して快適なアクアリウムライフを過ごしましょう。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談