ビオトープのレイアウト!おすすめ水草・植物から組み合わせを考える

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。

6月~夏季はビオトープを始めるのにもっとも適した時期。春先から夏にかけて、アクアリウムショップや園芸店では、ビオトープ関連用品の販売が盛んです。

ところで、ビオトープは、『水草』『生き物』『植物』の三大要素を上手に融合させて、空間を演出しますが、どれをメインに据えるかによって、容器やレイアウトが変わります。

どれを主役にするか、構想を膨らませてから、用品を集めていきましょう。

本コラムでは水草、生き物、植物、それぞれを主役としたビオトープのレイアウト・メリットや、おすすめの生体などについて解説をしていきます。

この夏ビオトープを始めてみたいとお考えの方は、ぜひご覧になってみてください。

目次

プロアクアリストたちの意見をもとにビオトープのレイアウトを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。

ビオトープを構成する大きな要素は水草、生き物、植物の3つ。この中のどれを主役にするかによって、適した容器や、おすすめのレイアウトが異なります。

失敗を防ぐためにも、まずはどのようなビオトープを作りたいか、テーマとメインを決めてから必要な用品を購入してきましょう。

ここでは、実務経験から得た知識をもとに、水草、生き物、植物、それぞれを主役にしたときのビオトープのレイアウトや、おすすめの容器、生体などについてを解説します。

ビオトープのレイアウトとは

ビオトープは水槽のように水の中を真横から観察することはできません。基本的に上から眺めるもののため、ビオトープのレイアウトと言われてもあまりピンとこない方もいるのではないでしょうか。

そこで、まずは本コラムのテーマともなっている、ビオトープのレイアウトとは何を指すのかという点について、

- 水中と水面に出る部分のバランスを意識しよう

- ビオトープではまず主役を決めよう

- レイアウトの主役に合わせた容器を選定しよう

の3つの視点から解説をしていきます。

水中と水面に出る部分のバランスを意識しよう

ビオトープは普通の水槽とは違い上から覗き込むように鑑賞しますので、背の高い水生植物や水上葉を伸ばす水草の姿など、水面より上の空間も楽しむことができます。

しかしだからといって、水面にものを配置しすぎてしまうと、せっかく植えた水草や生き物が見づらくなってしまいますし、水中に入る光をさえぎってしまっては、ビオトープの環境にも良くありません。

レイアウトした当初はバランスが取れていても、植物が成長するにつれて野暮ったい印象になってしまうこともあります。

レイアウトのコツとしては、底砂や土台を使って高低差を付けることで水中と水面のレイアウトにメリハリが生まれます。

また水中には、覗き込んだときには目に入る辺りに化粧砂利を敷くと、レイアウトの良いアクセントになるでしょう。化粧砂利はビオトープでよく飼育されるメダカとの相性もよく、色味を変えるだけでビオトープの雰囲気を印象付けることができる便利なアイテムです。

ビオトープではまず主役を決めよう

ビオトープのレイアウトに決まりはありません。

日当たりの良い場所に設置して、底土を敷いて、水を注いで…という基本の作り方ができていれば、自由に水草や水生植物などを植えつけることができます。

しかし、自由だからこそテーマをしっかり決めていないと、散らかった印象になってしまうもの。

具体的には、水草・生き物・植物の中からまずは、メインにしたいものを決めましょう。そこから、主役を引き立たせるようなレイアウトを考えていきます。

どれを主役にしても見応えのあるレイアウトを施すことができますので、まずはご自身がどんなビオトープと理想としているか明確にしてから、レイアウト作業を進めていきましょう。

レイアウト後は、植物や水草、飼育している生き物にとって快適な環境づくりを考えながら管理をします。

例えば、「水草を植えつけたら伸びてしまい、メダカが泳ぎにくそう」という場合は、水草をトリミング(剪定)して泳ぐスペースを確保してあげる、というような具合です。

また、水生植物は強力に根張りすることがあるため、ポットに植えつけてからビオトープに沈めるようにすると、後々管理がしやすくなります。

主役に合わせた容器を選定しよう

ビオトープでは、使用する容器にも決まりはありません。外観が美しい睡蓮鉢や、保温性に優れた発泡スチロールの容器、大容量が魅力のトロ舟など、選択肢は様々です。

例えば水草がメインの場合は開口部が広く日光が入りやすい容器が向いていますし、生き物が主役の場合はなるべく多くの水量が確保できるものがおすすめです。

背の高い植物を育成する場合は、底が深い容器を使用すると安定します。

レイアウトの主役を決めたら、それに見合った容器を選択していきましょう。

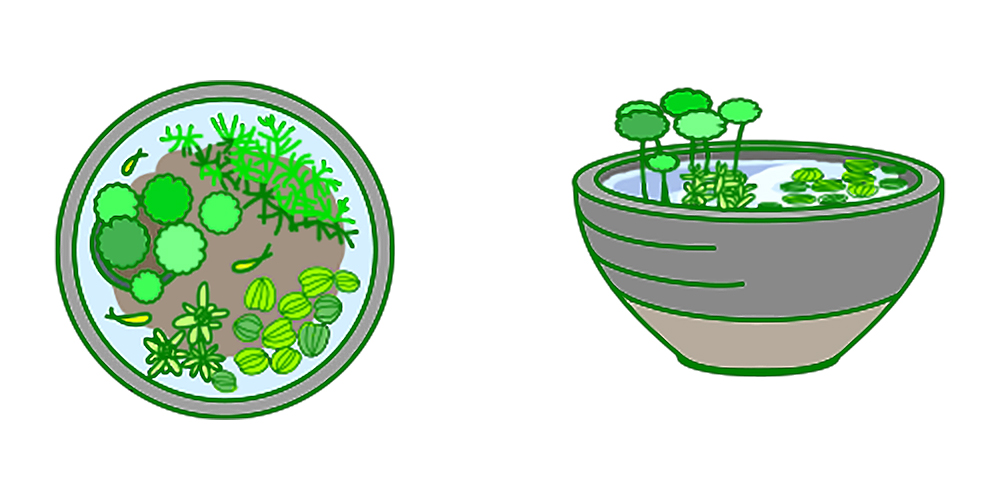

水草を主役にしたビオトープ

まずは水草を主役とした場合のビオトープについてです。

水草をメインにしたビオトープは、緑豊かで瑞々しい印象に仕上がります。

水草の中には、水上に茎をのばす『水上葉』を持つ種類もあるため、それらを適宜レイアウトしていくと離れたところからでも目に楽しいです。水上でのみ花を付ける種の貴重な花を鑑賞できるのもビオトープならではでしょう。

水草が主役のビオトープの特徴

ビオトープに水草をたくさん植えるメリットとして、水質浄化効果が期待できます。

メダカなど、飼育している生体のフンや餌の食べ残しから発生した有害物質を、水草が養分として吸収しますので、安定した飼育環境を作ることが可能です。

また、水草は隠れ家や卵・稚魚を育てるための産卵床にもなりますので、ビオトープで飼育できる生き物との相性も良好と言えるでしょう。

水草が主役のビオトープにおすすめの容器

水草がメインのビオトープには、水中に日光が入りやすいよう開口部の広い容器が向いています。

特に外から見ても華やかな睡蓮鉢は、水中に重きを置いたレイアウトの場合に良いアクセントになるでしょう。

水草に咲く可憐な花を存分に鑑賞したいときは、反対にシンプルな容器を選択してみてください。

ビオトープにおすすめの水草

屋外に設置するビオトープの場合、やはり昼夜の寒暖差に耐えられるような丈夫な水草を選ぶことが大切です。

ここでは、ビオトープにおすすめの代表的な水草ということで、

- アナカリス

- ホテイソウ

- グリーンロタラ

の3種類をご紹介します。

アナカリス

まずはアナカリスについて。『オオカナダモ』の和名をもつアナカリスは、ライトグリーンの柔らかな葉が特徴的な沈水性の有茎水草です。

ビオトープでは、上手に育てれば水上まで茎をのばして小さな白い花を咲かせることもあります。

水温への適応力がかなり高く、夏場は30℃程度まで耐え、冬場は凍りさえしなければ屋外で越冬させることも可能です。

ホテイソウ

続いてはホテイソウについて。別名『ホテイアオイ』とも呼ばれるこちらの水草は、ツヤのある丸みを帯びた葉が特徴的な浮草です。

真夏から秋にかけて、紫がかった白い花を咲かせることでも知られています。

ホテイソウも丈夫な水草ではありますが、低温に対する耐性が低いため、水温15℃を下回る場合は屋内で越冬させるなどの対策をしましょう。

反して夏場の高水温にはかなり強く、繁殖力も強いため、夏季は子株を出して次々と増えていきます。

グリーンロタラ

日本の水田にも自生しているグリーンロタラは、明るい緑色の細い葉をもつ有茎水草です。

上述したアナカリスやホテイソウと比較すると、やや低水温への耐性が弱い印象ですが、それでも20~28℃の範囲であれば特に問題なく育てることができます。

底土に植えつけるだけで、成長と共に環境に適応していくため、ビオトープに向いた水草と言えるでしょう。

また、水中のイメージが強いロタラですが、実はビオトープで育てるうちに『水上葉』に変化していきます。水上では可憐な白いの花を咲かせることがあるので、切ってしまったりせずに、ぜひそのまま育成を続けてみてください。

ちなみに、似た品種のロタラインディカも、水上葉としてビオトープで採用されることが多く人気です。こちらは紫色の花が咲きますので、グリーンロタラと一緒にレイアウトすると、水面に広がる涼し気なお花畑が楽しめます。

生き物を主役にしたビオトープ

続いては、生き物を主役とした場合のビオトープについてです。

生き物飼育がメインのビオトープは、余分な水生植物などを植えつけないため、シンプルな印象になります。

生き物が泳ぐスペースを確保し、様子を観察する必要がありますし、卵を生んだときには適宜隔離しなければなりません。水の中を程よく見渡せるよう、余裕のあるレイアウトを心がけましょう。

植物が少なく寂しく感じるときは、底砂に化粧砂利などを混ぜると、覗き込んだ時に華やかさが増すのでおすすめです。

生き物が主役のビオトープの特徴

生き物がメインのビオトープでは、野性に近い自然な姿の生き物を観察できます。

植物と生き物が共生し、育まれていく姿は、子供にも良い学ぶ機会を与えてくれることでしょう。

また、 なるべく自然のままの雰囲気を再現するビオトープでは、自然の摂理に沿ったろ過サイクルを採用しています。餌を食べた生き物が出すフンをバクテリアが分解し、そこから作り出された養分は植物が吸収していく…そんな自然界のサイクルを身近に感じることができるのもビオトープならではです。

ビオトープにおける生き物の役割

先述したように、生き物は水草や植物に欠かせない養分を作り出します。

つまり、なるべく自然のままの雰囲気を再現するビオトープでは、多少なりとも水草や植物を育成させるために、生き物は欠かせない存在なのです。

そのため、例え植物をメインに据えたビオトープであっても、環境維持のために、生き物は数匹程度飼育することをおすすめします。

生き物が主役のビオトープにおすすめの容器

生き物が主役のビオトープでは、水質を維持するためにできるだけ水量の多い容器を使用すると良いでしょう。

スペースが確保できるならばトロ舟を使った大きなビオトープは、生き物がのびのびと泳ぐ様を観察できるのでおすすめです。

また、外気温に左右されやすいビオトープでは、保温効果の高い発泡スチロール製の容器も重宝します。

ビオトープにおすすめの生き物

ビオトープに導入する生き物は、水質維持や管理がしやすいよう、丈夫で水を汚しづらい小型魚がおすすめです。

以下からは丈夫でビオトープ向きの小型生体ということで、

- メダカ

- アカヒレ

- エビ類

- 貝類

についてご紹介していきます。

メダカ

まずご紹介するのはメダカです。酸欠に強く丈夫なうえ、自然下でも日本の四季を乗り越えられるメダカは、ビオトープでは定番の生き物として知られています。

特に、冬を越せる可能性があるのはメダカならでは。メダカは冬季になると自然と活動量が減っていき、冬眠させることができます。うまく管理すれば、飼育水の表面が凍ってしまっても、氷が溶けるまで耐えて春を迎えることができるのです。

繁殖も容易なため、飼育する楽しみが多いことも魅力として挙げられます。

アカヒレ

続いてはアカヒレについて。

水槽立ち上げ時の『パイロットフィッシュ』として導入されることの多いアカヒレも、メダカと同様に丈夫な魚として知られています。

ただしアカヒレはメダカとは異なり冬眠はできないため、水が凍るほど気温が低くなる地域にお住まいの場合は、冬の間だけでも屋内飼育に切り替えるなどの工夫をしましょう。

エビ類(ミナミヌマエビ、ヤマトヌマエビ)

エビ類はメダカやアカヒレほど丈夫な生体というわけではないのですが、容器の底面に落ちた餌の食べ残しやコケをつまんで食べてくれるので、水質維持に一役買います。

特にミナミヌマエビやヤマトヌマエビは、日本の河川にも生息している品種のため、ある程度の寒暖差ならば耐えることも可能です。

貝類(ヒメタニシ、イシマキガイ)

続いては貝類について。

ろ過装置を設置しないビオトープでは、水をろ過しながら餌のプランクトンを摂取するタニシやイシマキガイなどが重宝されます。

適応できる水温幅も10~28℃と広いため、ほとんどの地域で通年での屋外飼育が可能です。

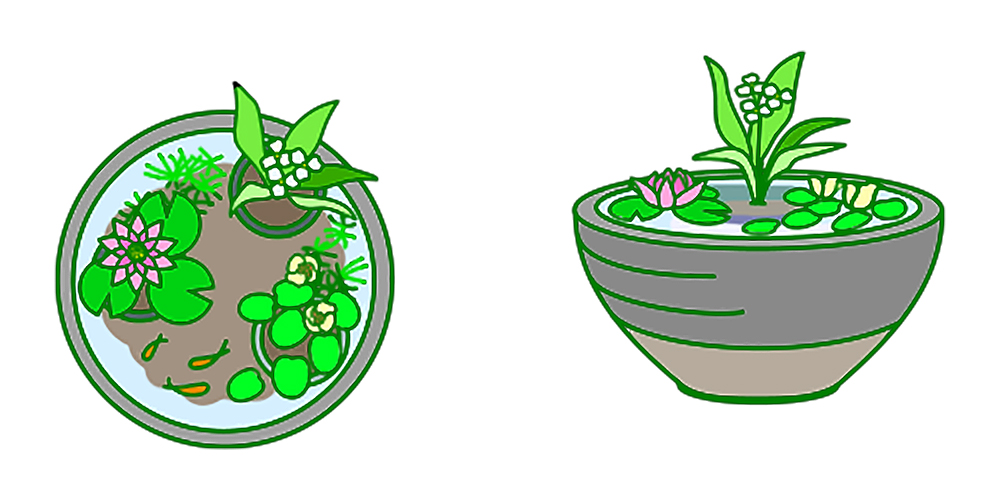

植物を主役にしたビオトープ

最後に、植物を主役とした場合のビオトープについて解説していきます。

水性植物は背が高い種類が多く、存在感抜群のビオトープに仕上がります。花を付ける植物も多く、他のビオトープに比べて見た目も鮮やかです。

植物が主役のビオトープの特徴

ビオトープで植物をメインとする一番のメリットは、美しい花を楽しめるという点です。

特に玄関先など、人目につきやすい所に設置するならば、この植物メインのビオトープがおすすめ。草丈の高低差を意識してレイアウトをすれば、華やかで遠くから見ても見応えのあるビオトープになります。

しかし、一つ注意したいのが肥料についてです。水生植物の中には、花を咲かせるために肥料が必要なものがあるのですが、この肥料の成分はメダカなどの水生生物と相性が悪いため、ビオトープでの使用はあまりおすすめできません。

植物を選ぶときには、肥料がなくても花を咲かせることができる種類であるかどうか、をよく確認してから植えていくようにしましょう。

植物が主役のビオトープにおすすめの容器

水生植物をメインにしたビオトープでは、深さのある容器を使用してみましょう。

植物の背丈が高くなりやすいことを考えると、浅い容器ではバランスが悪く倒れてしまう可能性があります。

深くて重さのある陶器の器などであれば、風が強く吹いても耐えられますし、見た目にも全体のバランスを取りやすいのでおすすめです。

花が咲く水生植物

花が咲く水生植物は数多くありますが、生き物と一緒に育成していくビオトープでは、丈夫で肥料がなくても育てられる植物が重宝されます。

ここではビオトープの生き物との相性がよく、花を楽しめる水生植物ということで、

- ヒメスイレン

- ウォーターポピー

- ナガバオモダカ

についてご紹介していきます。

ヒメスイレン

睡蓮の中では比較的小型でビオトープ向きなのが、ヒメスイレンです。

日差しを好む植物で、日中に十分な太陽光が降り注ぐ環境下であれば問題なく成長します。寒耐性があり、地域にもよりますが屋外での越冬も可能。育てやすく、初心者向きの水生植物とも言えるでしょう。

ヒメスイレンは春から秋にかけて花を咲かせ、赤・黄・ピンク・白の4色が展開します。

品種によって花の色が異なるため、ご自身のビオトープの雰囲気に合ったものを選んでみてください。

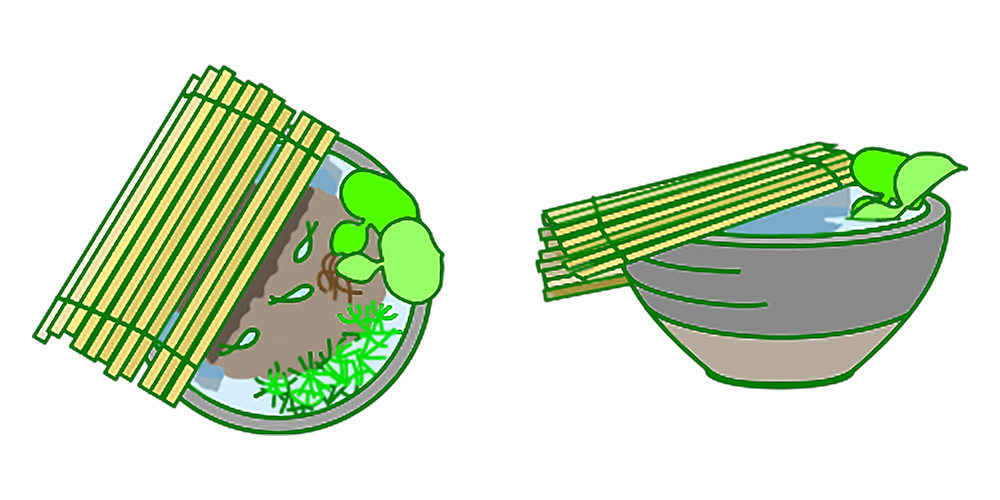

ウォーターポピー

丸く可愛らしい花を咲かせることで知られるウォーターポピーも、ビオトープでは大変人気の水生植物です。

南米を原産とする植物のため暑さに強く、夏場でもすだれなどで日光を遮る時間を作ってやれば、問題なく育ちます。

反面、寒さにはやや弱い傾向ですが越冬は可能です。冬には葉が枯れたようになりますが、そのまま水を切らさないよう管理を続けていれば、春にはまた青々とした葉を見せてくれます。

念のため、寒い季節はできたら屋内に入れてあげましょう。

ナガバオモダカ

最後にご紹介するのはナガバオモダカ。上述した2種とは異なり、草丈が20~60cmにもなる背の高い水生植物です。

ビオトープでは、高低差のあるレイアウトをする際に重宝されます。

日本と似たような気候の地域原産の植物のため、寒さに強いのが特徴です。水面が凍ると水中葉に自然と切り替わり水の中で越冬します。

春から秋にかけては小さな白い花を展開し、多くの人々を魅了することでしょう。

まとめ:ビオトープのレイアウト!おすすめ水草・植物から組み合わせを考える

今回はビオトープの三大要素とも言える水草・生き物・植物について、それぞれを主役としたビオトープのメリットや、おすすめの生体などについて解説をしてきました。

水草をメインとしたビオトープには水質浄化の作用、生き物を主役としたビオトープでは生物濾過のサイクルを働かせやすいというメリット、植物主体のビオトープでは鮮やかな花を楽しめるという利点があります。

それぞれに良さがあるため、ご自身が理想とするビオトープの姿を思い描きながらレイアウトをしてみてください。

お問い合わせ

水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、

お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、

水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。

お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

水槽メンテナンス

水槽メンテナンス 水槽レイアウト

水槽レイアウト アクアリウムテクニック

アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス

水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載

メディア掲載 水槽器具類

水槽器具類 ろ過フィルター

ろ過フィルター 水槽用照明

水槽用照明 水草

水草 熱帯魚飼育

熱帯魚飼育 金魚飼育

金魚飼育 メダカ飼育

メダカ飼育 エビ飼育

エビ飼育 その他の生体飼育

その他の生体飼育 水槽用ヒーター

水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具

水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル

水槽・飼育トラブル お魚図鑑

お魚図鑑 水草図鑑

水草図鑑 メダカ図鑑

メダカ図鑑 お悩み相談

お悩み相談